傳統饅頭年味足:青海土族群眾喜迎小年

來源:新華網

2018-02-08 18:11:02

新華社西寧2月8日電(記者顧玲、曹婷)“二十八把面發、二十九蒸饅頭……”自古以來,河湟谷地的人們就有做饅頭迎新年的習俗。7日,農歷臘月二十二,青海省互助土族自治縣的土族群眾舉辦了一場別有風味的土族傳統饃饃大賽,用土族特有的傳統民俗迎接小年的到來。

7日11時,平均海拔約2600米的互助縣東溝鄉氣溫已下降到零下14攝氏度。在距離東溝鄉政府不遠的廣場上,全鄉16個村88戶土族群眾精心制作的各式饃饃已經盛放在托盤中,有直徑達1尺的千層大月餅,還有炸出各種形狀的油花和帶有不同花形的焜鍋。

“你看,這種包得像個口袋的蕁麻餅叫做‘背口袋’,是我們土族特有的食物。”48歲的土族婦女何重孫是東溝鄉大莊村人,熟悉多種土族傳統饃饃的做法。她說,“歷史上我們土族一直居住在水草豐美的地方,蕁麻四處可見,因此家家戶戶都會做‘背口袋’。”

記者看到,“背口袋”形如口袋,色澤偏綠。何重孫說:“把搟好的青稞面放在鍋里烙出來,然后在里面放上用自產的花椒、青鹽和搗碎的蕁麻制成的蕁麻糊糊,做出來的‘背口袋’口感獨特。”

互助縣副縣長、東溝鄉黨委書記王正芳說,互助縣是我國唯一的土族自治縣,東溝鄉又是互助土族人口最為集中的地區,這里保留了很多土族的傳統文化習俗。

為了參加比賽,何重孫早上6點就起床做參賽的面食。花了兩個小時,她炸了6把馓子、烙了13個蕁麻餅和7個蔥花餅。

“這些傳統的饃饃做法都是我從小跟著媽媽學的,比如‘背口袋’要用一勺清油、兩勺蕁麻,多了口感就苦,少了就沒味;做焜鍋饃時只用一點姜黃,多了顏色就會發黃,味道也變了……”何重孫說。

土族民俗學者朱學良介紹,飲食作為一個民族最為明顯的文化符號之一,其發展見證了人們生活的改善。近些年隨著人們生活水平和社會文明程度的提高,大家開始追求精神文化的美好。現在土族傳統饃饃的制作方式、工具和工藝都沒變,但花形和顏色比之前更加精美、豐富。

“原來饃饃做多做少看家里情況,顧不上做圖案、擺造型,現在條件好了,我按自己的喜好在饃饃上做圖案,這個焜鍋是用筷子畫的,那種圓的造型是用花卷疊出來的。我還會用香豆、胡麻、姜黃等植物點綴顏色。”大莊村47歲土族婦女林占菊說。

在比賽中獲得二等獎的東溝鄉龍二村村民張鐸芳說,今年她也在傳統饃饃上做了些花形,既保留了傳統工藝又適合現代人的口味,這些創新讓年味兒更濃。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

國辦:中央將與地方共同承擔義務教育等的支出責任

- 國辦近日印發《基本公共服務領域中央與地方共同財政事權和支出責任劃分改革方案》,方案表示,將涉及人民群眾基本生活和發展需要、現有管理...[詳細]

- 中國新聞網 2018-02-08

干什么評什么 北京職稱評價不再“一把尺子量到底”

- 職稱評價不再“一把尺子量到底”。“干什么、評什么”新華社北京2月8日電記者從北京市人力資源和社會保障局了解到,北京市8日發布《關于深...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

還給孩子一片網絡凈土——規范網絡游戲市場管理專項行動獲社會各界“點贊”

- 還給孩子一片網絡凈土——規范網絡游戲市場管理專項行動獲社會各界“點贊”。促使網游行業轉型升級。[詳細]

- 新華網 2018-02-08

春節假日旅游市場呈現四大特點

- 新春佳節將至,國家旅游局數據中心8日發布調查數據顯示:2018年春節假日期間,全國假日國內旅游市場將達3.85億人次,預計實現旅游收入4760...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

外交部:愿同拉美國家繼續推進務實合作

- 外交部發言人耿爽8日在例行記者會上表示,中方愿同拉美國家一道,繼續深挖互補潛力,推進務實合作,造福雙方人民。有記者問,據報道,秘魯...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

我國首家社會資本特許經營合作辦醫項目立項

- 記者從東方資產獲悉,中國東方資產管理股份有限公司與北京安貞醫院以特許經營模式合作建設的北京安貞東方醫院項目,近日取得北京市發展和改...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

我國完善危重孕產婦急救、轉診網絡 把好母嬰安全“源頭關”

- 記者從國家衛生計生委獲悉,我國將建立完善危重孕產婦急救、會診、轉診網絡,推動市、縣兩級均至少建立1個危重孕產婦救治中心,把好母嬰安...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

我國19個省將法律服務納入政府購買目錄

- 目前全國19個省把公共法律服務體系納入到本地“十三五”經濟社會發展規劃,將法律服務納入到政府購買目錄。司法部副部長熊選國8日在國務院...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

國家郵政局副局長劉君接受快遞公司宴請收禮被處分

- 中央紀委公開曝光八起違反中央八項規定精神問題。劉君受到黨內嚴重警告處分,違紀所得被收繳,本人作了深刻檢查反省。[詳細]

- 中央紀委監察部網站 2018-02-08

極寒之地的科學崗哨——探訪我國境內最北野外臺站

- 零下20多攝氏度,李來順脫下大衣,反復確認身上沒有鐵制品,才推開觀測室的大門。52歲的李來順,是中科院地質地球所漠河觀測站的負責人...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

我國將開展核安全法實施年活動

- 記者從環境保護部(國家核安全局)日前舉行的核安全法媒體座談會上獲悉,今年將開展核安全法實施年活動。據了解,開展核安全法實施年活動,...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

讓手機不再怕熱!南京大學教授研制耐340℃高溫元件

- 不少人都遇過手機電腦因過熱而關機的狀況,南京大學一個科研團隊開發的“三明治”結構電子元件可以在340℃高溫下穩定工作,目前已在中美...[詳細]

- 新華網 2018-02-08

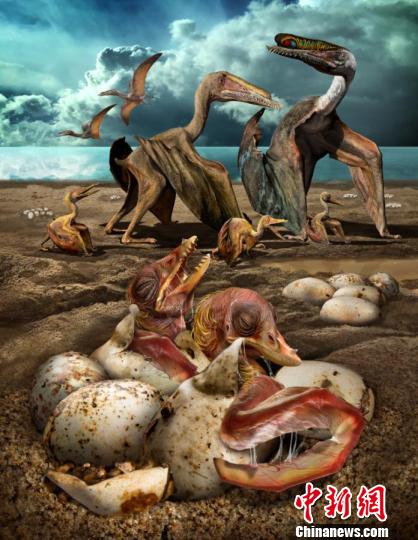

2017年度中國古生物學十大進展在南京發布

- 哈密翼龍生態復原圖。制圖評選結果顯示,2017年度前五大中國古生物學進展分別為:發現翼龍伊甸園,揭秘翼龍生命史—大量3D翼龍蛋和胚胎首次...[詳細]

- 中國新聞網 2018-02-08