闊別3年,煙臺(tái)漁民的“漁燈節(jié)”回來了

來源:齊魯晚報(bào)

2023-02-07 09:53:02

原標(biāo)題:闊別3年,煙臺(tái)漁民的“漁燈節(jié)”回來了

來源:齊魯晚報(bào)

原標(biāo)題:闊別3年,煙臺(tái)漁民的“漁燈節(jié)”回來了

來源:齊魯晚報(bào)

記者 于洋 呂奇 鐘建軍 杜曉丹 通訊員 傳義 姜乾 王凱

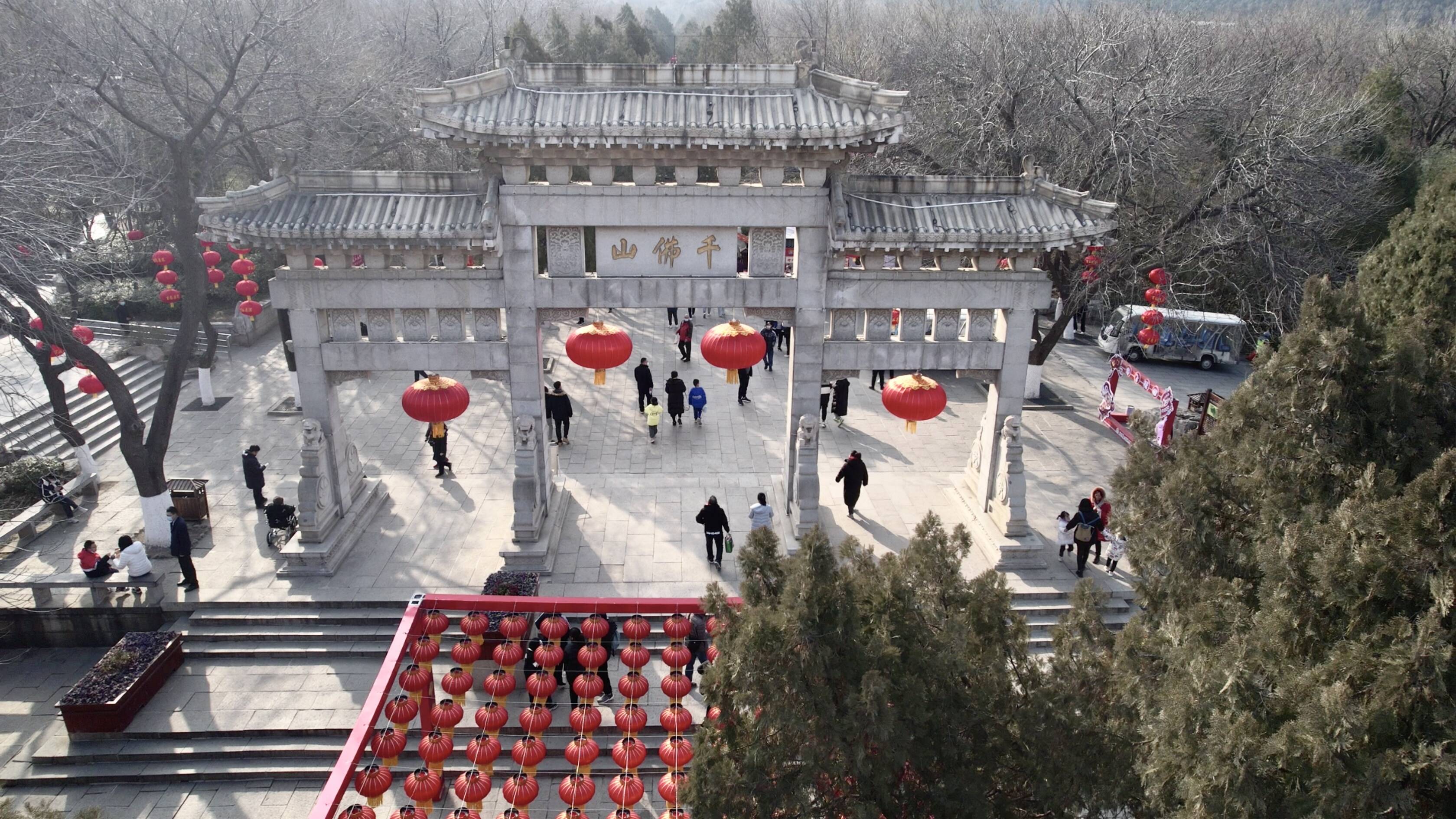

傳承了500多年的“漁燈節(jié)”,是一個(gè)讓煙臺(tái)漁民無法割舍的盛會(huì)。闊別3年,煙臺(tái)的“漁燈節(jié)”今年又回來了!

2月3日至4日,在煙臺(tái)海陽虎頭灣和黃渤海新區(qū)蘆洋村,鑼鼓喧天,漁民們扭起大秧歌踩起高蹺,在傳統(tǒng)民俗文化活動(dòng)中,祈求來年風(fēng)調(diào)雨順、魚蝦滿艙。

游客人數(shù)翻20多倍

大秧歌惹得游客直呼“過癮”

“鑼鼓喧天,鞭炮齊鳴;紅旗招展,人山人海”。這句經(jīng)典臺(tái)詞淋漓盡致地刻畫了正月十三這天煙臺(tái)海陽虎頭灣的熱鬧場(chǎng)景。

2月3日8時(shí),太陽已高高掛起,但清晨的海風(fēng)依然夾著一絲寒意。在海陽虎頭灣旅游景區(qū),游客和漁民們絲毫沒有被低溫“勸退”,一早便從四面八方聚集于此,等待吉時(shí)到來。截至9時(shí),景區(qū)內(nèi)游客已達(dá)3000余人次,比前年翻了20多倍。

海陽的“祭海”起源于明朝,距今已有500余年歷史,主要流傳在沿海一帶的桃源、環(huán)岱庵、方里、大辛家、港北、冷家莊、南莊、邵家莊、鳳城等80多個(gè)漁村。漁民們祈求新的一年風(fēng)平浪靜,出海打魚平安歸來,魚蝦滿艙。到了晚上,漁民們還會(huì)把用蘿卜和面做的漁燈放入大海。因此,有些地方還會(huì)將其稱為“漁燈節(jié)”。而扭大秧歌也是祭海活動(dòng)中必不可少的一環(huán),作為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)遺產(chǎn),更加彰顯了膠東地區(qū)漁民們的淳樸熱情。

環(huán)宇大秧歌藝術(shù)團(tuán)的“樂大夫”鞠進(jìn)東站在秧歌隊(duì)的前方,穩(wěn)如泰山。“樂大夫是舞隊(duì)的總指揮,所有的表演都要聽樂大夫指揮。”鞠進(jìn)東介紹說,“一個(gè)好的樂大夫不僅要指揮得當(dāng),還要懂規(guī)矩、通曉各種走陣,有‘8’字陣、‘小龍擺尾’、‘大龍擺尾’等等,演出的不同階段有不同的陣法。”據(jù)了解,鞠進(jìn)東15歲時(shí)便開始登臺(tái)演出,今年已經(jīng)59歲。“左邊這位是我徒弟,場(chǎng)上正在扭著的是我的徒孫們。”鞠進(jìn)東驕傲地說。

秧歌隊(duì)伍中,最小的只有7歲,但扭起來時(shí),一招一式十分神氣,毫不遜色。據(jù)了解,這名小演員名叫孫梓琪,受母親的熏陶,3歲便開始練習(xí)扭秧歌,如今已是秧歌隊(duì)中的重要角色。

這種代代相傳的例子并不少見。

隊(duì)伍中“王大娘”的表演惹得觀眾喜笑顏開。“我們海陽人‘上到九十九、下到剛會(huì)走’,都會(huì)扭兩圈。”“王大娘”扮演者呂麗榮說道,“我家孩子2歲時(shí),手就會(huì)跟著擺;現(xiàn)在4歲了,秧歌腿、秧歌蹲都會(huì)了。”呂麗榮是海陽大秧歌鞠派第五代傳承人,現(xiàn)居住在煙臺(tái)市芝罘區(qū)。“一聽海陽老家有活動(dòng),一腳油門就回來了。”呂麗榮激動(dòng)地說,“過年這幾天都不閑著,連演了8場(chǎng)后,一聽鑼鼓響,全身細(xì)胞又嘚瑟起來了,頓時(shí)不累了。”

“我們海陽人胎教就是大秧歌。”呂麗榮的師傅鞠明東說道,“大多數(shù)演員都是兼職來的,扭大秧歌不掙錢,純粹是一腔熱血,是對(duì)大秧歌的真心熱愛!自己快樂,也給別人帶來快樂。”鞠明東表示,歡樂的同時(shí),將海陽大秧歌發(fā)展創(chuàng)新并世世代代傳承下去是每一個(gè)海陽人的責(zé)任與義務(wù)。

巡游方陣輪番上陣

非遺展演扮靚小漁村

彩旗飄揚(yáng)、歡快的鑼鼓響徹整個(gè)海岸……2月4日,正月十四,煙臺(tái)黃渤海新區(qū)在大季家街道蘆洋村漁燈文化廣場(chǎng)舉辦第31屆漁燈節(jié),闊別3年,漁民們重新在節(jié)日的歡樂中祈求新的一年風(fēng)調(diào)雨順、魚蝦滿艙。

當(dāng)天9時(shí)許,蘆洋村中心大街聚集了不少群眾和漁民,表演方陣舞龍隊(duì)率先在中心大街南側(cè)入口集結(jié)完畢,踩著開道鼓的鏗鏘鼓點(diǎn),一路與舞獅秧歌隊(duì)、高蹺隊(duì)、漢服漁燈隊(duì)等表演方陣匯合,開展祈福巡游,前往漁燈文化廣場(chǎng)。

祈福巡游由200人的舞龍舞獅秧歌隊(duì)、80人的高蹺隊(duì)和漢服漁燈隊(duì)組成5個(gè)方陣(舞龍舞獅、腰鼓秧歌、傳統(tǒng)高蹺、藝術(shù)高蹺、漢服漁燈),每個(gè)方陣間隔5米,隊(duì)伍總長(zhǎng)度約150米。

與往屆漁燈節(jié)不同的是,今年的漁燈節(jié)設(shè)置了多個(gè)非遺項(xiàng)目以及漁家題材的歌舞劇展演。

在漁燈文化廣場(chǎng),一陣密集的鼓點(diǎn)敲響了非遺展演的序幕,舞龍舞獅、海陽秧歌、傳統(tǒng)高蹺、提線木偶、昆曲、藝術(shù)高蹺、軍鼓、膠東開道鼓等表演陸續(xù)上演,《漁家號(hào)子》《漁燈節(jié)》《漁家喜事》等歌舞劇更是掀起了一輪又一輪的高潮。

此次漁燈節(jié),分為蘆洋漁燈文化廣場(chǎng)主會(huì)場(chǎng)和八角漁港分會(huì)場(chǎng)兩部分。當(dāng)天9時(shí)30分左右,八角漁港分會(huì)場(chǎng)舉行了花車巡游、民俗表演、祭海大典等活動(dòng)。

拿出捕獲的大魚

祈求新一年魚蝦滿艙

漁燈節(jié),流傳于煙臺(tái)黃渤海新區(qū)的山后初家、蘆洋、八角等十幾個(gè)漁村,至今已有500多年的歷史。對(duì)于漁民來說,漁燈節(jié)很重要,大家都盼著這一天的到來。

“我們都盼著辦漁燈節(jié),3年沒辦了,漁燈節(jié)是咱的老傳統(tǒng),不能丟啊!”蘆洋村71歲的老漁民夏廣義說,他17歲就出海打魚,如今從事海上養(yǎng)殖。

“以前的漁燈都是自己做,用蘿卜弄上一個(gè)坑,放上蠟油,然后送燈。”夏廣義說,前一年捕撈到大鲅魚和鱸魚時(shí),都留著,就是等到漁燈節(jié)這天拿出來,祈求新的一年風(fēng)調(diào)雨順、魚蝦滿艙。

說起漁燈節(jié),蘆洋村村民、退休教師丁學(xué)平告訴記者,以前漁民自發(fā)舉辦漁燈節(jié),從改革開放之后,區(qū)里以及街道統(tǒng)一舉辦漁燈節(jié)。2008年,漁燈節(jié)被列入國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,2015年該區(qū)喜獲“中國(guó)漁燈文化之鄉(xiāng)”城市名片。

漁燈節(jié)的燈,有三層意思。一是取魚蝦豐登之意;二是照亮引路佑護(hù)人船平安歸來之意;三是使神靈認(rèn)人識(shí)船,保佑人船平安。

漁燈節(jié)沿襲到今天,不再是一種單純的祭祀祈福活動(dòng),而是升級(jí)為更具影響力的特色品牌節(jié)日。

蘆洋村黨支部書記夏廣生表示,雖然是第31屆漁燈節(jié),但這次是成立黃渤海新區(qū)后第一次舉辦的漁燈節(jié),各級(jí)各部門都很重視,本屆“漁燈節(jié)”漁家特色更加鮮明,文化內(nèi)涵更加豐富,其規(guī)模、影響和聲勢(shì)比以前都大。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

連續(xù)捐獻(xiàn)生命火種,青島小哥棒棒的

- 文/片記者刁明杰臺(tái)雪超2月6日,今年42歲的劉鵬程在青島市中心醫(yī)院進(jìn)行造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)采集,采集成功后,將成為青島市第3位造血干細(xì)胞二次捐獻(xiàn)...[詳細(xì)]

- 齊魯晚報(bào) 2023-02-07

濟(jì)寧日?qǐng)?bào)社選送的《運(yùn)河記憶》入榜

- 有幸將這個(gè)時(shí)代的美好記錄下來、傳播出去、傳承下去,我覺得特別有意義。”2月6日,在市政府新聞辦召開“愛濟(jì)寧愛家鄉(xiāng)”——點(diǎn)贊濟(jì)寧短視頻...[詳細(xì)]

- 濟(jì)寧晚報(bào) 2023-02-07

新時(shí)代 新征程 新偉業(yè)丨山東援企惠企實(shí)策為市場(chǎng)主體送去“及時(shí)雨”

- ◆全力服務(wù)保障企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)◆降本增效助小微企業(yè)輕裝上陣。■編者按為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì),確保一季度實(shí)現(xiàn)“開門紅”、上半年全面...[詳細(xì)]

- 中國(guó)山東網(wǎng) 2023-02-07

國(guó)家能源泰安熱電公司圓滿完成春節(jié)保暖保電任務(wù)

- 春節(jié)期間,國(guó)家能源泰安熱電公司發(fā)電7614萬千瓦時(shí),供熱43.6萬吉焦,以實(shí)際行動(dòng)踐行初心使命,為泰城萬千家庭送去光明與溫暖。同時(shí),今年1...[詳細(xì)]

- 泰安日?qǐng)?bào) 2023-02-07

山東高考外語聽力成績(jī)21日公布

- 記者從中了解到,山東省2022年冬季普通高中學(xué)業(yè)水平合格考試成績(jī)將于2月7日上午10時(shí)發(fā)布,山東省2023年夏季高考外語聽力考試成績(jī)將于2月21...[詳細(xì)]

- 泰安日?qǐng)?bào) 2023-02-07

泰安小伙用指揮棒向世界傳遞中國(guó)音

- 當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月21日,英國(guó)愛丁堡,在2023年皇家蘇格蘭國(guó)家交響樂團(tuán)演奏的中國(guó)新年音樂會(huì)上,華裔指揮魏意登臺(tái)執(zhí)棒,順利完成了首次參與西方樂...[詳細(xì)]

- 泰安日?qǐng)?bào) 2023-02-07

日照港嵐山公司多舉措提升貨運(yùn)質(zhì)量

- 該公司組織開展提升質(zhì)量專題培訓(xùn),由現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富的班組長(zhǎng)針對(duì)質(zhì)量管理制度、貨物防護(hù)知識(shí)、貨物易污染原因、質(zhì)量糾紛等問題,從管控重點(diǎn)、...[詳細(xì)]

- 日照日?qǐng)?bào) 2023-02-07

快訊 | 牟平站“煙臺(tái)藍(lán)色藥谷生命島園區(qū)”項(xiàng)目:建成滿園滿產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)260億元,利稅48億元

- 煙臺(tái)藍(lán)色藥谷生命島園區(qū)簡(jiǎn)介項(xiàng)目介紹。牟平新城(國(guó)際生命科學(xué)城)是煙臺(tái)市“1+3+X”生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈重中之重的“1”,按照市委、市政府“率先...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2023-02-07

蹲點(diǎn)調(diào)查 | 高速公路上的減碳賬單

- 新年伊始,京臺(tái)高速濟(jì)南服務(wù)區(qū)1.6MW光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,這也是山東高速集團(tuán)旗下山高新能源首個(gè)高速公路服務(wù)區(qū)光伏項(xiàng)目。一塊塊光伏...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng)山東頻道 2023-02-07

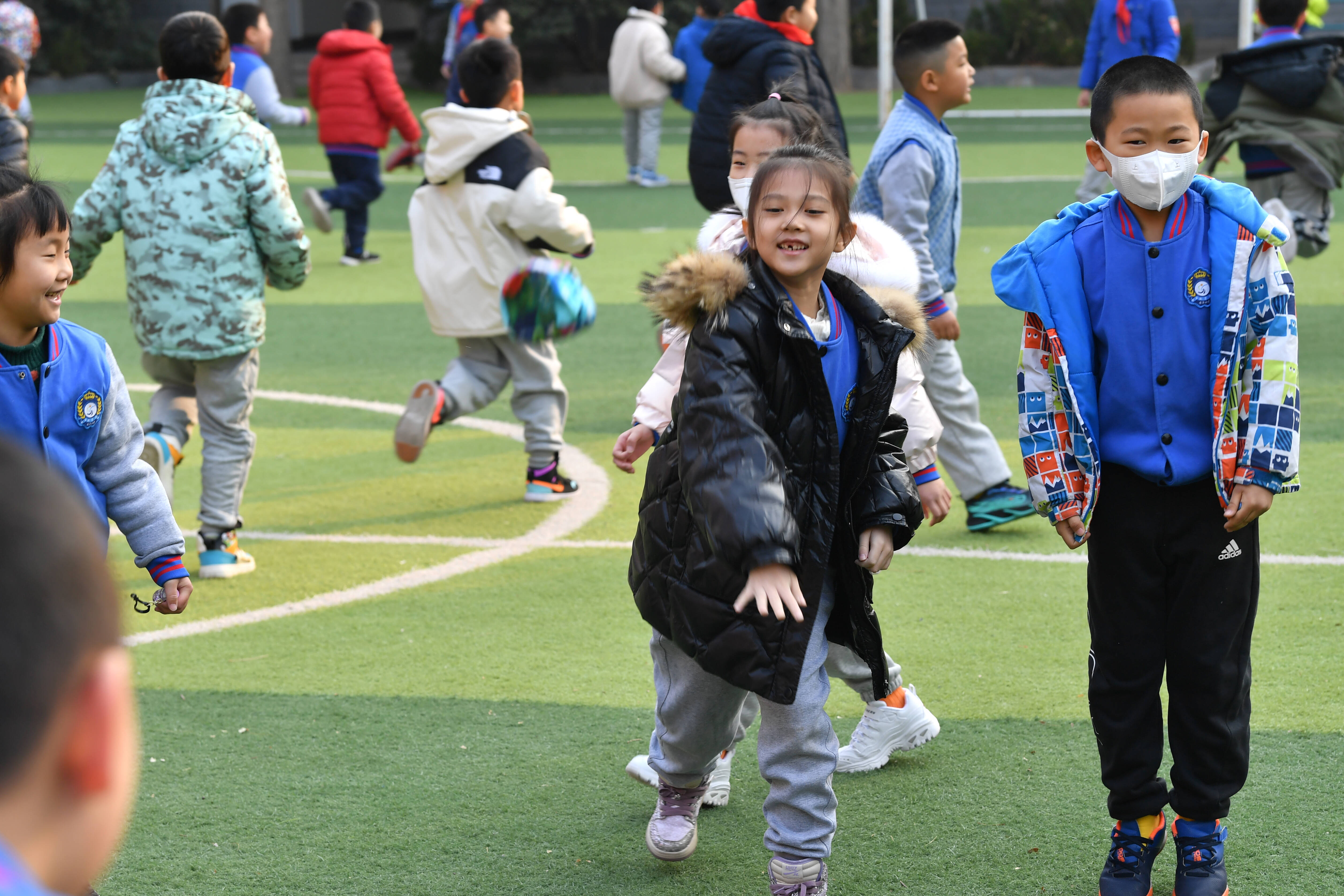

山東開啟春季新學(xué)期:同上“第一課” 春日再出發(fā)

- 2月6日,山東全省多地中小學(xué)、幼兒園開啟春季新學(xué)期,全面恢復(fù)線下教學(xué)。踏著春天的腳步,孩子們背上書包,走進(jìn)裝扮一新的美麗校園。各地中...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng)山東頻道 2023-02-07

山東:援企惠企實(shí)策為市場(chǎng)主體送去“及時(shí)雨”

- “我們已經(jīng)按照新政策開具發(fā)票了。“公司一季度預(yù)計(jì)銷售收入約50萬元,預(yù)計(jì)減免稅額約1萬元。數(shù)額看著不大,但對(duì)我們小型企業(yè)而言,可是‘...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng)山東頻道 2023-02-07

濟(jì)寧市疾控中心提醒:春季流感高發(fā) 日常要勤洗手多通風(fēng)

- 濟(jì)寧新聞網(wǎng)訊春天是一年中最美好的季節(jié),但由于早晚溫差較大,空氣干燥、多風(fēng),也是最適合流感病毒存活的季節(jié)。昨日上午,濟(jì)寧市疾控中心提...[詳細(xì)]

- 濟(jì)寧新聞網(wǎng) 2023-02-07

博興縣一小獲評(píng)山東省 創(chuàng)新素養(yǎng)培育實(shí)驗(yàn)學(xué)校

- 濱州日?qǐng)?bào)/濱州網(wǎng)博興訊(通訊員穆永強(qiáng)鄭海燕報(bào)道)近日,山東省教育科學(xué)研究院網(wǎng)站公示了山東省創(chuàng)新素養(yǎng)培育實(shí)驗(yàn)學(xué)校名單,博興縣第一小學(xué)...[詳細(xì)]

- 濱州日?qǐng)?bào) 2023-02-07

- “聽”十里春風(fēng)花滿園!《春色滿園》帶你領(lǐng)略春光燦爛丨2023山東衛(wèi)視元宵晚會(huì)

- 段奧娟、王敬軒合唱《青春狂想曲》 星星之火亦可閃耀青春!丨2023山東衛(wèi)視元宵晚會(huì)

- 一開口就是團(tuán)圓!《燈火里的中國(guó)》唱出我們的美好生活丨2023山東衛(wèi)視元宵晚會(huì)

- 吃湯圓的習(xí)俗從何而來?一起聽張曉龍現(xiàn)場(chǎng)解惑丨2023山東衛(wèi)視元宵晚會(huì)

- 光芒閃耀時(shí)代!《迎夢(mèng)而來》致敬每一個(gè)追夢(mèng)的你丨2023山東衛(wèi)視元宵晚會(huì)

- 1一場(chǎng)慘勝!《狂飆》導(dǎo)演揭秘大結(jié)局

- 22023年賀歲檔電影有哪些?這份春節(jié)觀影指南請(qǐng)收好

- 31金8銀!青島兔年的第一注雙色球頭獎(jiǎng)喜臨門!

- 4“氣球事件”引發(fā)美國(guó)政治內(nèi)斗,特朗普發(fā)聲批評(píng)拜登政府

- 5對(duì)話《鵝鵝鵝》導(dǎo)演:劇本大改四次 ,主題交由觀眾解讀

- 6濟(jì)南發(fā)布重磅政策鼓勵(lì)生育 2023年起新生二孩三孩,3歲前每月補(bǔ)貼600元

- 7德國(guó)任命皮斯托留斯為新國(guó)防部長(zhǎng),朔爾茨:是我國(guó)杰出的政治家