學員俱樂部為成長賦能

來源:解放軍報

2025-02-18 08:57:02

原標題:學員俱樂部為成長賦能

來源:解放軍報

原標題:學員俱樂部為成長賦能

來源:解放軍報

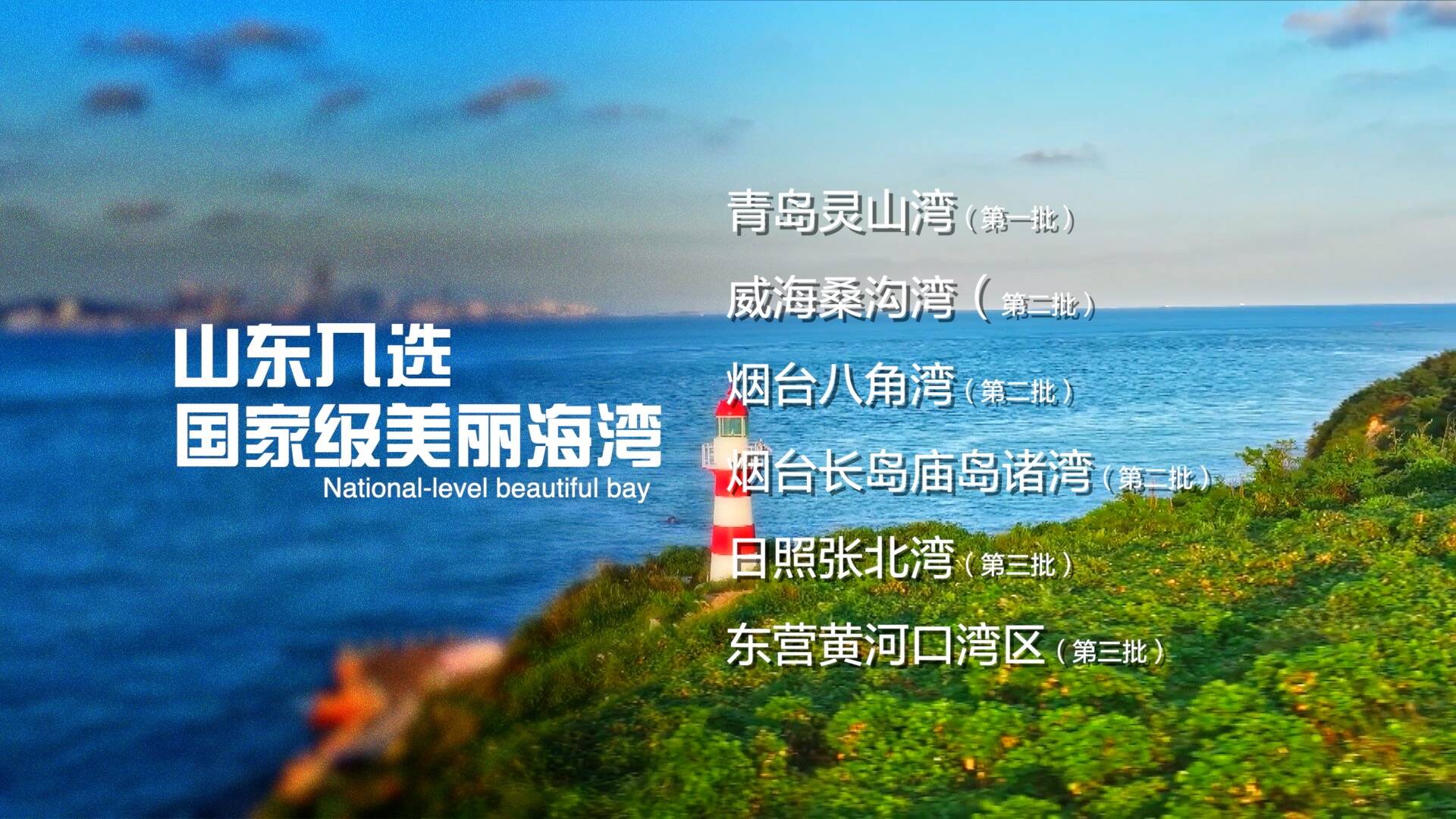

海軍航空大學青島校區機械創客俱樂部在第十一屆全國大學生機械創新設計大賽上斬獲佳績。“從歷史走向未來”音樂情景思政課現場。汪余博、王長歌攝

學術報告廳內,19個學員俱樂部的學員代表依次走上講臺,通過圖文、視頻等形式,展示俱樂部近一年開展的豐富活動和建設成果。

臺下,來自不同教學系的5名高職教員在第一排就座。作為考核專家,他們不時抬頭提問、側身交流、落筆打分。后排的俱樂部指導教員們既緊張又期待,做好隨時進行“場外援助”的準備。

這是海軍航空大學青島校區“星級學員俱樂部年度考核”的現場——每年初,該校區各學員俱樂部通過接受考核總結過去、籌劃未來。

“一方面要看獲獎數量、成員多少等量化指標,另一方面要看俱樂部對學員軍事素質、創新思維、人文素養等方面的培塑。”考核前,各評委與指導教員就打分標準達成一致。

考核標準反映的是教學理念和育人方向。近年來,該校區結合學員興趣愛好和部隊需要,探索“俱樂部+主課堂”“海味+戰味”育人體系,用課程教學夯實學員知識根基,用學科競賽檢驗課程教學效果,用俱樂部平臺激發學員動力活力,培養了一大批心懷熱愛、不懈奮斗的海天擎鷹人。

擎鷹夢想在這里點亮

“去年,我們俱樂部學員畢業聯考優秀率90%,外場課平均90分以上,職業技能鑒定通過率100%……”

海軍航空大學青島校區“星級學員俱樂部年度考核”現場,第一個進行匯報的學員陳成率先亮出“成績單”——所在俱樂部學員實踐能力數據圖。

陳成是“飛鯊”俱樂部的學員代表。為何他們的動手操作能力如此出色?帶著問題,筆者走進該俱樂部活動現場,一探究竟。

在某標準化機庫,學員們圍著戰機爬上爬下,進行發動機維護、通電接電、軍械拆裝等操作。不僅如此,他們還可以通過模擬器開展陸基、艦基起降,對空、對地攻擊等數十個飛行課目。經過反復操作和模擬演練,學員們對課堂所學知識的理解不斷加深。

畢業學員黃家寶就是獲益者。他曾是“飛鯊”俱樂部一員,到部隊后任飛行團機械師。工作中,他活用在校操作經驗,將飛機機翼檢修方法與飛機舵面鉸鏈檢查相結合,及時發現并處置了相關隱性安全問題。

“我們的理念是寓學于行、寓學于樂,真正把學習力轉化為服務部隊的戰斗力。”匯報結尾,陳成的話引起臺下官兵共鳴。

不僅“飛鯊”俱樂部,無人機航模俱樂部的學員們也對飛機構造了如指掌。都說每一名海軍航空兵心中都有一個飛翔夢,學員吳錦鑫也不例外。

第一次走進無人機航模俱樂部的活動室,環顧四周,吳錦鑫感到大開眼界:地板上,從螺旋槳飛機到固定翼飛機,排列擺放著不同大小和類型的航模;展架上,一排排軍內外大賽獲獎證書引人注目;實驗桌上,一沓沓手繪稿蘊藏著設計者的靈感和匠心……

“我要在這里創造一架自己的飛機!”吳錦鑫內心振奮。

制作模擬器、實測模擬器、制作成品飛機;試飛、墜機、復飛……3個月過去,所有步驟按流程實施,吳錦鑫的航模卻怎么也飛不成功。

一籌莫展之際,指導教員馬洪儒拿起無人機模型,仔細端詳后說:“實踐的成功,離不開扎實的理論支撐。結合課堂內容,我們要重新思考各部分結構的功能是否得到發揮。”

于是,吳錦鑫開始認真琢磨原理,探尋問題所在。在和俱樂部成員們深入研究探討后,吳錦鑫發現飛機的尾翼設計不夠合理,導致飛行中無法控制方向。

經過細致周全的改進后,無人機再度起飛,繞行一圈、兩圈、三圈,著陸……完成了一系列飛行動作后,吳錦鑫身后傳來戰友們的歡呼聲。

這次經歷獲得的數據,被吳錦鑫寫進了畢業論文中,獲得評審專家一致認可。

該校區發布的畢業學員跟蹤調研報告顯示,部隊普遍反饋,參加過俱樂部創新實踐活動的學員軍事素養更高、崗位適應能力更強,“俱樂部+主課堂”的培養模式育人效果明顯。

創新火花在這里迸發

起身、加速、投射,命中目標……考核現場,機械創客俱樂部成員通過視頻展示了他們在全國大學生機械創新設計大賽上的參賽作品——某型多功能自動化陸上機器人,吸引了在場專家的目光。

憑借出色的創新成果,機械創客俱樂部連續兩年被評為星級學員俱樂部。

談到如何從成百上千件參賽作品中脫穎而出時,該俱樂部的學員上官培統笑著坦言:“原本是陪著同學來報名參加俱樂部,沒想到自己也一同報了名;更沒想到自己還有創新潛能,并且得到了充分釋放。”

去年3月,學員們從俱樂部指導教員崔愛永口中得知,第十一屆全國大學生機械創新設計大賽即將開始。作為機械專業的學員,上官培統和戰友們摩拳擦掌,決心要一展專業特長,取得一個好成績。

在確定項目方向和設計方案后,大家興致勃勃地購買材料動手組裝。但很快,他們就遇到了技術瓶頸。

機器人運動的核心在于供能。上官培統有些拿不定主意:電池供能是一次性的,不能循環利用,太陽能綠色環保可持續,但使用不便,該如何選擇?

一次,上官培統在與戰友聊天時,得知其家人新購買了一輛油電混動的汽車,腦海中瞬間閃現靈感。“汽車可以油電混動,我們也可以做‘電能+太陽能’的混動模式,既解決單一供能問題,還兼具創新推廣價值。”

說干就干,看電路線、焊電容、裝主板……學員們邊做邊學,掌握了許多新技能。經過反復嘗試,不斷調整改進,他們完成了自己設計的作品。

大賽現場,上官培統和團隊成員制作的機器人憑借功能的多樣化和供能模式的亮點,獲得全國二等獎。

“充分發揮想象力,善于從生活中的事物進行聯想,這次俱樂部參賽經歷鍛煉了我的思維遷移能力。”總結經驗時,上官培統說。

事實上,除了敢于“破圈”的想象力,創新有時還要有否定自我的勇氣。

大三之前,數學建模俱樂部的學員吳雨悅已在全軍競賽中斬獲最高獎項。然而,接下來兩次在全國競賽中“折戟”,又讓她一度對自己產生了懷疑。

去年9月,卷土重來的吳雨悅和戰友組隊,第三次闖入全國大學生數學建模競賽的“決賽圈”。定下題目后,他們開始構思模型、上手編程,但總是卡在半路行不通。“當時我以為自己與更高的領獎臺無緣了。”吳雨悅說。

距離提交比賽結果還有不到3天,小組成員海航碩建議:“我們不如大膽一點,全盤推倒以往的非線性模型與遺傳算法,使用線性處理來一個‘絕處逢生’!”

時間來不來得及另說,新的處理模式能演算出結果嗎?面對這個問號,吳雨悅和戰友選擇勇往直前。“可能會碰得頭破血流,可能最終顆粒無收,但這本就是一個對未知領域的探索過程。”她心想。

事實證明,所謂創新的“靈光一現”往往是奇跡的起點,線性處理使得建模求解復雜度降低,編程所需時間顯著縮短。

“小吳,你們成功了,拿到了全國一等獎!”按捺不住激動的心情,吳雨悅迅速點開教員分享的獲獎名單。當看到自己和戰友們的名字時,她不由得濕了眼眶。

前不久,吳雨悅被表彰為海軍航空大學2024年度“強軍先鋒”。談及未來,她自信地說:“參賽的經歷激發了我敢闖敢試的勇氣,我將再接再厲,在實踐中發現和創造更多新的可能。”

奮進力量在這里匯聚

除了成果和榮譽,今年俱樂部評價標準中,還有一個重要指標,是承辦學校大型活動。

首次開展學員俱樂部考核時,政治教員范晨在看完讀書、攝影、新聞報道相關俱樂部的展示后,敏銳地意識到,這幾個文化類俱樂部有很多共通之處,可以組成一個“文化聯合體”,搭建“思政小課堂”。

去年,校區計劃組織“從歷史走向未來”音樂情景思政課。政治工作處干事龐星是這次活動的總導演。她發現,想要講好這堂思政課,僅靠自己的力量是不夠的。范晨建議她可以充分發揮幾個文化類俱樂部的力量,讓學員們共同參與進來。

“情景劇可以用不同歷史時期涌現的精神為主線進行”“演出節目還要體現海軍航空兵的兵種特色”……音樂情景思政課籌備會上,各文藝類俱樂部成員提出的想法被龐星一一記在本子上。思想碰撞中,一堂以我黨我軍團結奮進歷史進程為主線的劇目逐漸清晰起來。

會后,各俱樂部積極發揮特長,按照分工投入準備——讀書俱樂部學員協助創作劇本,電聲樂隊俱樂部參與節目演出,學員記者俱樂部負責宣傳推廣,攝影俱樂部負責節目視頻制作和攝影攝像。

演出當天,大幕拉開后舞臺燈光依次點亮,15個節目生動反映黨的百余年奮斗歷程。其中,《十送紅軍》描繪了長征路上的艱苦卓絕,《抗日軍政大學校歌》展現了抗日戰爭中革命戰士保家衛國的英勇無畏,《我從甲板起飛》則講述了兩代艦載機飛行員為海軍航空兵部隊發展作出的突出貢獻……

為了能扮演好抗日民族英雄趙一曼,讀書俱樂部學員施藺杉在演出前反復認真閱讀《趙一曼傳》,并對照老電影《趙一曼》中的表演進行揣摩。

冷色的聚光燈下,短發干練的施藺杉眼角噙淚,聲情并茂地朗誦著趙一曼犧牲前留給兒子的兩封家書。靜靜聆聽的師生們,很多人眼里閃爍著淚光。待她朗誦完畢,現場爆發出熱烈的掌聲。

“那一刻仿佛跨越了時空。走近趙一曼,深入了解她的英雄事跡,革命戰士的形象在我心中更加立體豐滿。”回到學員隊,施藺杉和戰友們發起了課前5分鐘“讀紅色家書”活動,把更多革命先烈的家書和背后的故事講給學員們聽。

音樂情景思政課落幕了,但歷史的回聲綿延不絕。學員記者俱樂部的成員羅邦輝,將節目音頻通過“擎鷹”電臺播放出來,回響在校園的每個角落。

戰歌飛揚,豪情滿懷。傳承紅色基因,昂揚精神風貌,學員們信心滿懷奔赴萬里海疆。戰艦甲板、岸灘陣地、高山站臺、海島哨所,都留下他們奮進的足跡。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

16個城市開展物流數據開放互聯試點

- 本報訊近日,國家發展改革委、國家數據局等部門發布《關于開展物流數據開放互聯試點工作的通知》,以覆蓋東中西部典型區域、兼顧超特大型城...[詳細]

- 工人日報 2025-02-18

【關愛新就業形態勞動者】“這個驛站有大夫坐診”

- 最近一段時間,青島外賣員王曉峰每半個月都會到一家工會驛站領取熬制好的中藥。“一次送餐休息,發現這個驛站有大夫坐診,我常年送餐飲食不...[詳細]

- 工人日報 2025-02-18

這樣的思政課,走“新”又入“心”

- 閱讀提示威海市文登區總工會文登區總創新方式方法,通過打造沉浸式閱讀聯盟、舉辦主題宣講、開展職工服務活動等舉措,為職工打造學習提升、...[詳細]

- 工人日報 2025-02-18

依托協同育人聯盟 扎實推進畢業生高質量充分就業

- 齊魯工業大學機械工程學部充分發揮自身優勢特色,依托機械類專業協同育人聯盟,完善資源共享、人才共育、成果共享等合作機制。同時,根據自...[詳細]

- 中國青年報 2025-02-18

山東濟寧:實干踐諾開新篇

- 光明日報記者趙秋麗光明日報通訊員丁永宏步瑤金鷹萊賽爾纖維等重大項目建設如火如荼,滿載集裝箱的輪船鳴笛啟航、通江達海,精彩紛呈的文化...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-02-18

山東惠民:胡集書會再開鑼

- 光明日報記者趙秋麗李志臣2月9日,農歷正月十二,國家級非物質文化遺產代表性項目——胡集書會在山東省濱州市惠民縣胡集鎮如期開鑼,來自天...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-02-18

青島嶗山加快激發消費活力

- 本報青島2月17日訊2025年春節期間,青島市嶗山區堅持線上線下聯動,精心組織并推出一系列精彩紛呈的趣味活動,為市民游客呈上一場新春盛宴...[詳細]

- 經濟日報 2025-02-18

把握“人工智能+消費”新機遇

- 提振消費是擴大內需的重要抓手,“人工智能+消費”則是其中的關鍵方向。當前,推動“人工智能+消費”亟待加強技術研發與應用,不斷完善法律...[詳細]

- 經濟日報 2025-02-18

“村游熱”藏著鄉村振興密碼

- 鄉村旅游的溢出效應明顯,不僅能帶動就業、增加收入、促進消費,還能拉動農村基礎設施和公共服務改善,助力要素下鄉和返鄉創業。今年春節期...[詳細]

- 經濟日報 2025-02-18

兗州公安做助企復工“全科警長”

- 新春伊始,濟寧市兗州大地從大型骨干企業到高新特項目、從個體工商戶到“路邊店”經營實體,正全面復工復產。“我們從警企共建、利企服務、...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-02-17

愿景變實景!看巨野如何讓幸福生活走到“家門口”嵌在“心坎上”

- 隨著城市化進程的加快,如何提高居民的生活質量水平成為各地政府關注的重點。走在菏澤市巨野縣鳳凰街道嘉園社區黨群服務中心,設施完備的養...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-02-17

生態環境部發布2025年2月下半月全國空氣質量預報會商結果

- 本報記者方琬夷北京報道2月15日,中國環境監測總站聯合中央氣象臺、國家大氣污染防治攻關聯合中心、東北、華南、西南、西北、長三角區域空...[詳細]

- 中國環境報 2025-02-17

五部門聯動守護曲阜藍天

- ◆本報記者董若義通訊員曹海霞朱田田“從目前數據看,全市總體保持在優良狀態,個別站點雖然沒超標,但數值上升較快且偏高。”在山東省曲阜...[詳細]

- 中國環境報 2025-02-17