參考消息|圍頭:從“炮戰(zhàn)第一村”到“海峽第一村”

來源:參考消息

2018-11-12 23:38:11

【原標(biāo)題】從“炮戰(zhàn)第一村”到“海峽第一村” ——探訪與金門一水之隔的圍頭村

文/本報(bào)記者 陶德言 張選杰 高飛 李兵峰

圍頭,這個(gè)棲于祖國版圖東南角的小小村落,曾因經(jīng)歷1958年“炮擊金門”戰(zhàn)役而聞名于世。60年后的今天,圍頭還留下多少炮戰(zhàn)的遺跡?村子里發(fā)生了怎樣的變化?與對岸金門的關(guān)系究竟如何?

“海峽第一村”——福建晉江圍頭村(李兵峰 攝)

帶著問號,正值“炮擊金門”戰(zhàn)役60周年之際,記者來到了與金門僅一水之隔的圍頭村。一進(jìn)村,記者就看到一幢幢村民自建小樓錯(cuò)落有致地分布在水泥主干道兩側(cè),整座村莊安靜悠閑。乍一看,圍頭與沿海那些富裕的村莊區(qū)別不大,似乎很難把它與震驚世界的“炮擊金門”戰(zhàn)役聯(lián)系起來。不過只要在村中走一走,就隨處可見那次炮戰(zhàn)留下的痕跡。

在光鮮亮麗的自建房中間,一棟彈痕累累的二層小洋樓頗為顯眼。村干部吳宏霈介紹說,這座建筑名為毓秀樓,是當(dāng)?shù)芈梅迫A僑吳天敬在上世紀(jì)30年代建造的,所有建筑材料都從菲律賓海運(yùn)而來,結(jié)構(gòu)異常堅(jiān)固。在炮戰(zhàn)中,毓秀樓身中6炮,周圍落下炮彈近30顆,卻仍然屹立不倒。如今,站在這個(gè)被特地保留下來的炮戰(zhàn)遺跡前,仿佛看到那段歷史撲面而來。

1957年12月,美國單方面停止了延續(xù)數(shù)年的中美大使級會談,并縱容臺灣當(dāng)局對大陸沿海進(jìn)行騷擾破壞。臺灣當(dāng)局還將駐金門、馬祖一線的兵力增至10萬,臺海局勢再度緊張。黨中央決定針鋒相對,對金門展開大規(guī)模炮擊。

1958年8月23日17時(shí)30分,解放軍459門火炮同時(shí)發(fā)出怒吼。大規(guī)模炮擊持續(xù)了兩個(gè)多小時(shí),近三萬發(fā)炮彈如暴雨般落到金門的國民黨軍陣地上。金門頓時(shí)濃煙滾滾,地動(dòng)山搖。消息傳出,舉世震驚,而地處前線的圍頭也因此成為名副其實(shí)的“炮戰(zhàn)第一村”。

如今,一個(gè)甲子過去了,“炮戰(zhàn)第一村”圍頭已經(jīng)發(fā)生了滄桑巨變。這個(gè)臺海小漁村的發(fā)展變化,折射出兩岸關(guān)系的變遷,同時(shí)也是改革開放40年來中國歷史巨變的一個(gè)縮影。

上、下圖均為圍頭八二三戰(zhàn)地公園內(nèi)的大炮陣地(陶德言 攝)

“天涯”成咫尺

圍頭與金門太近了。從地圖上看,圍頭位于福建東南沿海的突出部,與大金門島的距離只有5.2海里,是大陸距大金門島最近的村莊。歷史上,圍頭所在的晉江與金門同屬泉州府管轄,兩地人員和物資來往密切,存在割不斷的聯(lián)系。

月亮灣是圍頭距金門最近的地方。記者到達(dá)這里時(shí),正值黃昏。暮靄沉沉,對面的大金門島若隱若現(xiàn)。在沙灘附近地勢較高的赤山上,借助望遠(yuǎn)鏡,能清楚地看到大金門島上的建筑和風(fēng)力發(fā)電機(jī)的白色葉片。當(dāng)?shù)卮迕窀嬖V記者,天氣條件好的時(shí)候,可以依稀看到在島上活動(dòng)的居民。

圍頭與金門曾經(jīng)隔得太遠(yuǎn)。1949年國民黨集團(tuán)敗退臺灣后,此地就成為兩岸較量的最前沿,長期籠罩在“山雨欲來風(fēng)滿樓”的緊張氣氛中。雙方的炮戰(zhàn)打打停停,一直持續(xù)到1979年。兩地音訊不通,來往斷絕,咫尺成天涯。

1979年元旦,全國人民代表大會常務(wù)委員會發(fā)表《告臺灣同胞書》,宣布即日起停止對金門等島嶼的炮擊,并希望雙方盡快實(shí)現(xiàn)通航通郵。1987年10月15日,臺灣當(dāng)局宣布開放臺灣居民到大陸探親。

不過,由于臺灣當(dāng)局在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)拒絕兩岸直航,圍頭與金門之間的交通路線異常曲折。據(jù)第一個(gè)嫁到金門的圍頭姑娘洪雙飛回憶,當(dāng)年自己尚未取得定居臺灣資格時(shí),丈夫想要來圍頭,得繞著中國南部兜圈子:金門飛臺北,臺北轉(zhuǎn)香港,香港飛廈門,廈門到晉江。路費(fèi)高昂不說,單程就得折騰一到兩天的時(shí)間。盼望著千里迢迢的回家路能夠近一點(diǎn)、再近一點(diǎn),是洪雙飛和眾多兩岸人民的期盼。

不管經(jīng)歷多少風(fēng)雨,兩岸都是密不可分、休戚與共的命運(yùn)共同體。兩岸同胞對兩岸關(guān)系走近走好的一致向往,是任何人都阻擋不了的。2001年1月2日,福建沿海地區(qū)與金門、馬祖、澎湖等地的海上客運(yùn)航線開通,“小三通”將圍頭與金門之間的旅行時(shí)長大幅縮短到一兩個(gè)小時(shí)。2008年12月15日,在歷經(jīng)59年的波折和期待之后,兩岸的客機(jī)、輪船和信件,歷史性地跨越臺灣海峽,基本實(shí)現(xiàn)直接“三通”。

直接“三通”拉近了兩岸的時(shí)空距離,“共飲一江水”則進(jìn)一步拉近了兩岸的民心。記者到這里采訪的前不久,福建向金門供水工程正式通水。源自泉州母親河晉江的水,經(jīng)圍頭入海,通過海底管道輸至金門,從而有效地解決了困擾金門多年的缺水問題。該工程歷時(shí)23年,終于從設(shè)想變成現(xiàn)實(shí)。作為這項(xiàng)供水工程的入海口,圍頭再次見證了兩岸關(guān)系的歷史性時(shí)刻。

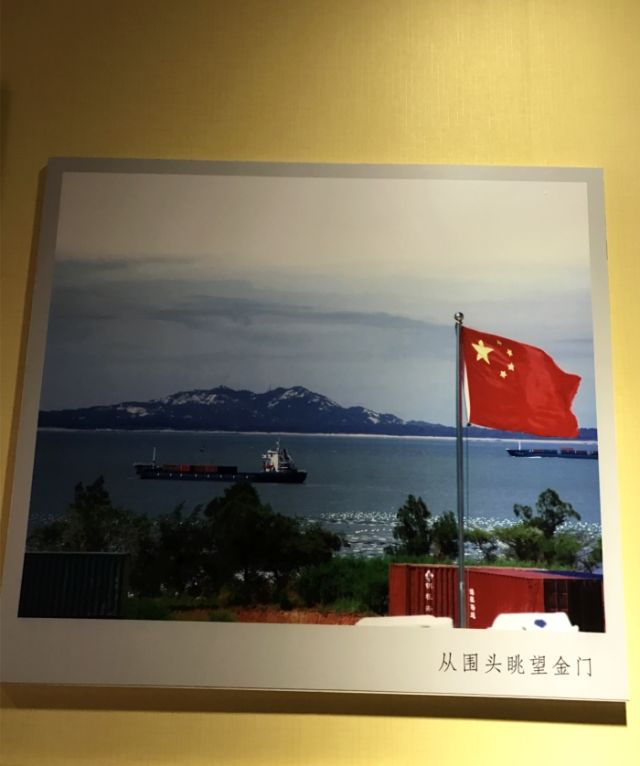

圍頭“戰(zhàn)爭與和平”紅色教育展館內(nèi)展出的《從圍頭眺望金門》圖片(陶德言 攝)

“冤家變親家”

圍頭當(dāng)年是“炮擊金門”戰(zhàn)役的主戰(zhàn)場之一,解放軍在村里布置了10個(gè)炮群、44門火炮。戰(zhàn)后統(tǒng)計(jì),圍頭3平方公里的土地上落彈5萬發(fā)之多,全村五分之三的房屋受到了不同程度的破壞,到處是殘?jiān)珨啾凇T谂趹?zhàn)期間,村里有上百名民兵積極配合解放軍作戰(zhàn),涌現(xiàn)出一大批英雄人物。圍頭民兵中榮立二等功的有12人,三等功的有55人。

作家劉白羽在《美麗的圍頭》一文中寫道,“圍頭人……和炮兵一道,站在彌漫的硝煙中,把一顆顆炮彈打出去,把一星星仇恨打出去”。在很長一段時(shí)間里,圍頭與金門的相互“交流”除了炮彈,恐怕就只剩下通過“空飄”和“海漂”相互傳播的對敵宣傳品了。在當(dāng)時(shí)兩岸敵對的大環(huán)境下,兩地居民對對方都存在敵視乃至仇視心理。

“渡盡劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。”改革開放后,兩岸關(guān)系逐步緩和,身處一線的圍頭人率先感受到了這種暖意。剛開始,圍頭和金門的漁民在一塊區(qū)域作業(yè)時(shí),會友好地打聲招呼。后來,他們在休息時(shí)會湊到一塊喝茶聊天。再后來,金門居民獲準(zhǔn)到圍頭的碼頭上進(jìn)行貿(mào)易,兩地民眾的來往就更多了。

兩地交往多了,不僅產(chǎn)生了友情,也產(chǎn)生了擋不住的愛情,洪雙飛的親事就頗具代表性。這不僅是因?yàn)樗堑谝粋€(gè)嫁到金門的“圍頭新娘”,還因?yàn)樗母赣H是大名鼎鼎的英雄民兵洪建財(cái)。

“炮擊金門”戰(zhàn)役打響時(shí),不滿16歲的洪建財(cái)負(fù)責(zé)向陣地運(yùn)送炮彈。直到今天,圍頭的“戰(zhàn)爭與和平”紅色教育展館還掛著他的照片。在這張戰(zhàn)地記者拍攝的老照片中,身體瘦弱的少年洪建財(cái)肩扛兩發(fā)炮彈,正光著腳奔向炮位。因?yàn)楸憩F(xiàn)勇敢,洪建財(cái)榮立二等功,并獲得“戰(zhàn)地小老虎”的稱號。

1992年,金門青年陳應(yīng)超經(jīng)常到圍頭做生意,合作伙伴中就有洪建財(cái)?shù)拇笈觥R粊矶?陳應(yīng)超結(jié)識了洪建財(cái)?shù)亩畠汉殡p飛。年輕人對炮戰(zhàn)歷史知之不多,是沒有相互仇恨的新一代。隨著交往的增多,兩人從互有好感到無話不談,萌生了真摯的感情。洪建財(cái)老兩口得知后,大吃一驚,很是躊躇了一番。經(jīng)過對陳應(yīng)超一段時(shí)間的考察,陳應(yīng)超的實(shí)在和陳家的誠意最終打消了老兩口的顧慮,兩位年輕人終成眷屬。

當(dāng)年,洪雙飛出嫁金門讓圍頭為之轟動(dòng)。如今,隨著兩岸交流越發(fā)頻繁,村民們已經(jīng)對涉臺婚姻習(xí)以為常。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前,嫁到臺灣的圍頭姑娘有137人,嫁到圍頭的臺灣姑娘也有9人。圍頭的涉臺婚姻狀況也是“兩岸一家親”的縮影。據(jù)了解,兩岸開放交流以來,與臺灣民眾結(jié)婚的大陸配偶累計(jì)達(dá)到30余萬,近年來嫁到大陸的臺灣姑娘在其中的占比越來越高。

兩岸婚姻讓兩岸有情人及其家庭休戚與共,他們最盼望的就是兩岸關(guān)系和平發(fā)展。為了讓兩岸親人多走動(dòng),圍頭經(jīng)過精心籌劃,在2010年七夕期間舉行了首屆海峽兩岸(圍頭)七夕返親節(jié),邀請嫁到臺灣的“圍頭新娘”及其家人回來探親,大獲成功。隨后,返親節(jié)作為品牌活動(dòng)保留了下來,每兩年舉行一次。到今年8月中旬,已舉行了五屆返親節(jié)。村支書洪水平激動(dòng)地對記者說,通過姻緣一線牽,兩地“戰(zhàn)火變煙火,冤家變親家,炮臺變舞臺”。

前線變前沿

“戰(zhàn)爭與和平”展館內(nèi)的木制樓梯,每級臺階外側(cè)面都貼上標(biāo)有年份的貼紙,象征一步一個(gè)腳印完成每一年的目標(biāo)。(高飛 攝)

圍頭地處“八山一水一分田”的福建省,三面環(huán)海,人多地少,土地貧瘠。歷史上,整個(gè)圍頭的耕地只有區(qū)區(qū)數(shù)百畝,口糧根本無法實(shí)現(xiàn)自給,經(jīng)濟(jì)收入一半要依靠漁業(yè)。1949年后,特別是炮戰(zhàn)之后,圍頭成了前線中的前線,許多建筑成為斷壁殘?jiān)?不少耕地改作他用,對臺小額民間貿(mào)易活動(dòng)也銷聲匿跡。據(jù)村里提供的數(shù)據(jù)顯示,1978年圍頭村民的人均年收入僅為150多元,與對岸金門無法同日而語。

1978年,改革開放的春風(fēng)吹遍神州大地。此后,兩岸關(guān)系從對抗逐步走向緩和。之前距金門過近的地理因素限制住了圍頭,這時(shí)卻變成了潛在的優(yōu)勢,敢闖敢拼的圍頭人發(fā)現(xiàn)了商機(jī)。

改革開放初期,很多變革是從自下而上的突破開始的,圍頭的對臺貿(mào)易也是如此。一開始,雖然國家政策尚未放開,但兩地漁民已經(jīng)自發(fā)地在海上開展原始的易貨交易。最初是以魚易貨,圍頭漁民用海產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品,換回當(dāng)時(shí)比較稀罕的臺灣飲料和日用品等。后來,易貨交易逐漸變成了小額貿(mào)易,交易產(chǎn)品的范圍和規(guī)模也越來越大,交易地點(diǎn)也一點(diǎn)點(diǎn)地從海上移到了圍頭岸邊。

1992年,這種民間行為得到官方認(rèn)可,圍頭被福建省確認(rèn)為民間對臺貿(mào)易試點(diǎn),允許臺灣漁船停靠圍頭碼頭進(jìn)行交易。據(jù)統(tǒng)計(jì),在鼎盛時(shí)期,有300多名圍頭人從事對臺貿(mào)易,年度貿(mào)易額超過一億元人民幣。兩岸和平帶來的民間貿(mào)易,給并不富裕的圍頭,帶來很大的經(jīng)濟(jì)效益,對臺貿(mào)易一度占到村民收入來源的三分之一。

據(jù)村支書洪水平介紹,圍頭人在此過程中開闊了眼界,發(fā)現(xiàn)了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的優(yōu)勢。經(jīng)過多年的努力,鮑魚養(yǎng)殖成了村里的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。目前,全村在海上養(yǎng)了100萬籠鮑魚,年產(chǎn)值高達(dá)2.5億元。

除了水產(chǎn)養(yǎng)殖,村里還在大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游業(yè)。洪水平說,2006年他當(dāng)選為村主任后,就提出要保存村里的炮戰(zhàn)遺跡,改變村容村貌,建設(shè)美麗鄉(xiāng)村,創(chuàng)建有特色的鄉(xiāng)村旅游品牌。

“環(huán)境整治年”“旅游發(fā)展年”“文化建設(shè)年”“七夕涉臺年”……自2007年起,村里每年定出一個(gè)年度主題,有計(jì)劃、有步驟地整治生態(tài)環(huán)境,保護(hù)炮戰(zhàn)遺跡,延續(xù)傳統(tǒng)文化,發(fā)掘旅游資源。

圍繞建設(shè)“戰(zhàn)地文化休閑漁村”主題,經(jīng)過十年的努力,圍頭成為國家3A級旅游景區(qū),獲得了全國鄉(xiāng)村旅游模范村、中國美麗休閑鄉(xiāng)村、國家級最美漁村等多項(xiàng)榮譽(yù),鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展勢頭良好。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年,這個(gè)擁有數(shù)千人口的村莊接待了超過150萬人次的游客,旅游收入達(dá)到1.2億元。加上養(yǎng)殖業(yè)等其他各項(xiàng)收入,村民年人均收入達(dá)到3.5萬元,過上了富裕的生活。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展了,不少在外打工的年輕人回村發(fā)展,還有3000多外來人口在圍頭工作、生活,其中不乏來自臺灣的年輕人。

但圍頭人還不滿足于此。洪水平說,圍頭擁有豐富的革命軍事遺址和美麗的沙灘海灣,集戰(zhàn)地文化、濱海文化、漁村文化、僑臺文化和“海上絲綢之路”文化于一體,旅游資源豐富。村黨支部計(jì)劃再花8年時(shí)間,將圍頭打造成國家4A級旅游景區(qū),讓這個(gè)沿海小村莊成為全國知名的旅游目的地。

在村里的“戰(zhàn)爭與和平”紅色教育展館,有一段特別的木制樓梯,每一級臺階外側(cè)面都貼上了標(biāo)有年份的貼紙,從2007年“環(huán)境整治年”開始,到2026年“二十年打造海峽名村”結(jié)束。這一級級臺階,象征著圍頭一步一個(gè)腳印,一年一個(gè)臺階,向著目標(biāo)穩(wěn)步前行。

潮平海闊,風(fēng)正帆懸。曾經(jīng)戰(zhàn)火紛飛的軍事前線,如今硝煙已經(jīng)散盡,圍頭變成了百業(yè)興旺的兩岸交流合作前沿,正在以“海峽第一村”的嶄新面貌,出現(xiàn)在世人眼前。(參與采寫記者:于曉泉、劉憬杭)

刊于《參考消息》2018年11月12日第11版

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

改革開放40年:中國人交出這樣一份創(chuàng)新奮斗的時(shí)代答卷!

- 改革開放40年:中國人交出這樣一份創(chuàng)新奮斗的時(shí)代答卷!。進(jìn)入新時(shí)代,中華民族再次煥發(fā)深厚的創(chuàng)新稟賦,并不斷注入新的基因,使之成為實(shí)現(xiàn)偉...[詳細(xì)]

- 新華社 2018-11-12

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:第三季度農(nóng)產(chǎn)品抽檢總體合格率97.6%

- 第三季度農(nóng)產(chǎn)品抽檢總體合格率97.6%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站消息,第三季度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測結(jié)果顯示,抽檢總體合格率為97.6%。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

蘭州促科技成果轉(zhuǎn)化 科研團(tuán)隊(duì)“揭榜比拼”解企業(yè)難題

- 蘭州促科技成果轉(zhuǎn)化。科研團(tuán)隊(duì)“揭榜比拼”解企業(yè)難題11月12日,第三屆中國創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(蘭州)現(xiàn)場賽新聞發(fā)布會在蘭州舉行。[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2018-11-12

報(bào)告稱中國細(xì)菌耐藥性監(jiān)測體系逐步完善 耐藥指標(biāo)多呈下降趨勢

- 報(bào)告稱中國細(xì)菌耐藥性監(jiān)測體系逐步完善。耐藥指標(biāo)多呈下降趨勢2018年提高抗菌藥物認(rèn)識周12日在北京啟動(dòng)。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

河南一輔警規(guī)勸在逃發(fā)小投案 引團(tuán)伙12人集體自首

- 河南一輔警規(guī)勸在逃發(fā)小投案。引團(tuán)伙12人集體自首圖為陸續(xù)到案自首的部分在逃人員。[詳細(xì)]

- 中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào) 2018-11-12

采食郊外野生菌 長沙一家三口中毒入院

- 采食郊外野生菌。長沙一家三口中毒入院。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

烏魯木齊惡劣天氣“騷擾機(jī)場”進(jìn)出港航班取消53架次(圖)

- 在烏魯木齊市新市區(qū)鯉魚山路上看到,百米開外的樓房被大霧籠罩。12日,記者從烏魯木齊國際機(jī)場運(yùn)行控制中心獲悉,截至目前,烏魯木齊國際機(jī)...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

小狗路邊蹲守80天 疑為等待車禍身亡女主人

- 小狗路邊蹲守80天。疑為等待車禍身亡女主人圖為在馬路中間等候的小狗。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

“沙場點(diǎn)兵”走入尋常百姓生活

- 第十二屆中國航空航天國際博覽會11日閉幕,在此次航展中,既有殲-10B和殲-20的輪番登場,也有長征火箭、空間站等航天家族集體亮相,防務(wù)展...[詳細(xì)]

- 新華社 2018-11-12

又一部燒腦網(wǎng)劇將播 編劇反復(fù)修改劇本20余次

- 近日,又一部網(wǎng)劇《千門江湖之詭面疑云》備受關(guān)注,該劇由企鵝影視、慈文傳媒、天娛傳媒聯(lián)合出品,大膽啟用新人演員寧桓宇、金雯昕、李岱昆...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

“雙11”十年:“商業(yè)奧林匹克”頻刷紀(jì)錄背后蘊(yùn)含三大趨勢

- “商業(yè)奧林匹克”頻刷紀(jì)錄背后蘊(yùn)含三大趨勢。消費(fèi)升級。[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

河北一九座面包車塞進(jìn)22人 司機(jī)存僥幸被抓現(xiàn)行

- 河北一九座面包車塞進(jìn)22人。一輛冀DZ65XX的銀色面包車迎面駛來,透過車窗,發(fā)現(xiàn)車內(nèi)黑乎乎一片,民警立即示意該車停車受檢。[詳細(xì)]

- 錢江晚報(bào) 2018-11-12

改善貧困地區(qū)農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生條件 湖南百名鄉(xiāng)村醫(yī)生入城進(jìn)修

- 湖南百名鄉(xiāng)村醫(yī)生入城進(jìn)修湖南百名鄉(xiāng)村醫(yī)生入城進(jìn)修。中國紅十字基金會委托湖南省紅十字會主辦,湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院承辦的中國紅基...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2018-11-12

網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來說兩句