中國為何要在太空建太陽能電站?

來源:工人日報

2019-02-01 09:52:02

我國首個空間太陽能電站實驗基地近日啟動 為何要在太空建太陽能電站?

我國首個空間太陽能電站實驗基地最近在重慶啟動。此外,空間太陽能電站系統項目的地面驗證平臺也將在西安落成。

太陽是地球和整個太陽系取之不盡、用之不竭的核心能源系統,太陽能發電絕對干凈,不產生公害,是最理想的能源。空間太陽能電站,指的是在太空將太陽能轉化為電能,再通過無線能量傳輸方式傳到地面的電力系統。

那么,在目前地面用太陽能發電已很普及的情況下,為何還要大老遠地跑到太空去建造太陽能電站呢?

究其原因,太陽能在地面上的利用率不高。在地面上利用太陽能,會受到大氣的吸收和散射、云雨的衰減,還會因季節、晝夜更替的影響而衰減很多,同時能量密度變化巨大,很不穩定。但是在太空中,太陽能卻非常充裕。據介紹,在地球上空3.6萬公里的地球同步軌道,由于太陽光線不會被大氣吸收和散射,也不受季節、晝夜更替的影響,99%的時間內可穩定接收太陽輻射,其強度是地面的6倍以上,且能實現空間向地面進行能量的定點傳輸。

作為一種大型的空間供電基礎設施,空間太陽能電站覆蓋面非常寬,發展空間太陽能電站可謂好處多多,既能為地面提供商業化的、大規模的電力供給,解決人類長期對于穩定的可再生能源的需求問題。同時,對于地面偏遠地區供電、緊急供電、航天器供電和調節環境等方面還具有重要的應用前景。一旦空間太陽能發電技術被攻克,便有望逐步解決人類社會面臨的能源危機,獲得取之不盡用之不竭的可持續清潔能源。正因為此,目前許多國家的專家都在積極開展相關研究。

雖說目前有關空間太陽能電站的技術原理已無太大問題,有太陽能發電效率、微波轉化效率以及相關的航天技術為其做支撐,然而,作為一個非常宏大的空間系統,空間太陽能電站目前還需開展系統的研究工作,在許多技術方面有待取得突破性進展。比如要達到工業應用標準,對發電量要求將很高,發電功率為兆瓦級;規模巨大,質量達萬噸,電池板尺度可能要用平方公里來計算。同時,壽命得在30年以上。

最具挑戰的是,如何把太陽能發電站運到太空?資料顯示,迄今為止人類發射到太空的最龐大物體——國際空間站有400多噸。如何將萬噸級重的太陽能發電站搬到太空,我國有專家給出研究方向:先將空間太陽能電站的建造材料直接發射到太空中,建一個太空工廠,然后通過3D技術將所需的組件打印出來,再通過太空機器人進行組裝。

此外,空間太陽能電站如何將電能傳輸到地面,如何保障設備運行安全和環境安全,都是特別要考慮的問題。

可喜的是,我國空間太陽能電站研究目前已進入世界前列。自2008年我國將空間太陽能電站研發工作納入國家先期研究規劃以來,國內參與空間太陽能電站研究的團隊在逐漸擴大。比如,國防科工局支持了與空間太陽能電站相關的總體和關鍵技術研究工作,目前在總體規劃、總體概念方案、微波無線能量傳輸技術等方面取得了一定成果,同時帶動了大型空間結構、空間薄膜太陽能發電技術的發展。中國空間技術研究院錢學森空間技術實驗室研究團隊通過比較國內外多種空間電站方案,重點研究了非聚光型和二次對稱聚光型空間太陽能電站,所提出的創新的多旋轉關節空間太陽能電站方案,得到國際該領域頂級專家的認同。

而在重慶啟動的空間太陽能電站實驗基地項目,將在2021年至2025年建設中小規模平流層太陽能電站并實現并網發電;2025年后可開始大規模空間太陽能電站系統相關工作。我國專家則提出實現我國空間太陽能電站目標的技術路線圖:2030年后建設兆瓦級試驗空間太陽能電站、2050年后建設吉瓦級商業空間太陽能電站。 (儲棕荷)

儲棕荷

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

品讀 | 讀書不是求高雅,而是怕腐爛

- 讀書不是求高雅,而是怕腐爛讀書不是求高雅,而是怕腐爛。我生來懼怕黑夜,為了逃避黑夜,我從小學會了讀大部大部的書。[詳細]

- 半月談《品讀》 2019-02-01

揭秘皇家如何過大年 賞玩珍寶福滿紫禁城

- 下面就隨小編感受一下這六大單元的魅力吧。隨著清朝國力逐漸衰弱,道光二十年皇帝下諭,此后天燈和萬壽燈停止豎立。[詳細]

- 中國搜索 2019-02-01

賣難=飽和?車市拐點透露消費新變局

- 房子好賣的時候,就是汽車難賣的時候。兩者此消彼長的關系非常鮮明,以至于汽車銷售和房地產銷售之間形成了“蹺蹺板”的格局。[詳細]

- 半月談 2019-02-01

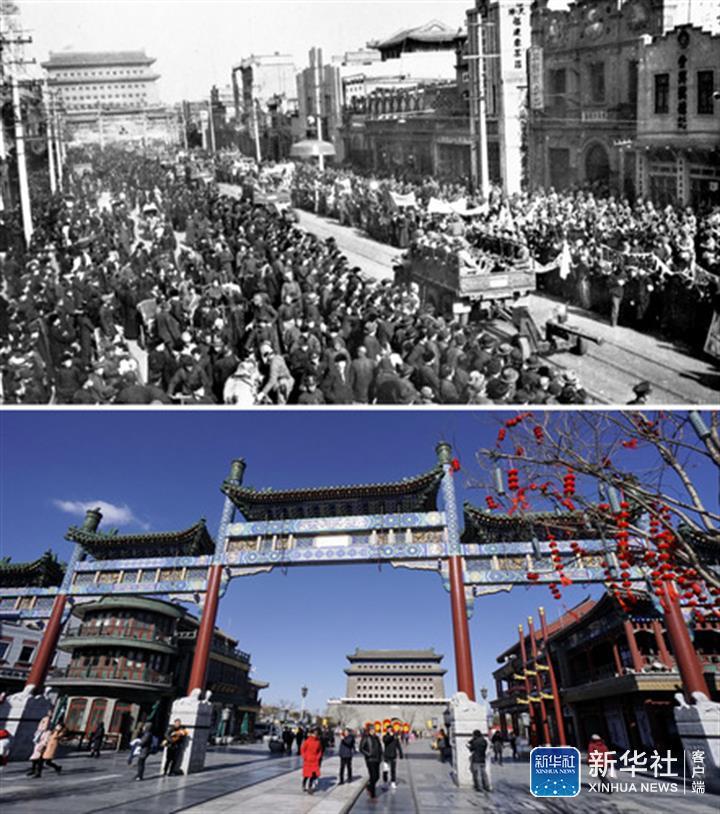

寫春聯、賞年畫、進博物館……墨飄香 年味漸濃

- 寫春聯、賞年畫、進博物館……墨飄香。春節是文化氛圍最濃郁的節日之一,豐富多彩的文化活動逐漸成為“新年俗”,把這個傳統節日打造得喜氣...[詳細]

- 北京青年報 2019-02-01

北京地壇公園紅紅火火迎新年

- 北京地壇公園紅紅火火迎新年北京地壇公園紅紅火火迎新年。2019年1月30日,北京地壇公園紅紅火火,春節就要到來,地壇廟會萬盞紅燈籠布置完...[詳細]

- 人民網 2019-02-01

鐵路迎來春運客流高峰

- 2月1日,旅客在北京西站進站乘車。新華社記者。[詳細]

- 新華網 2019-02-01

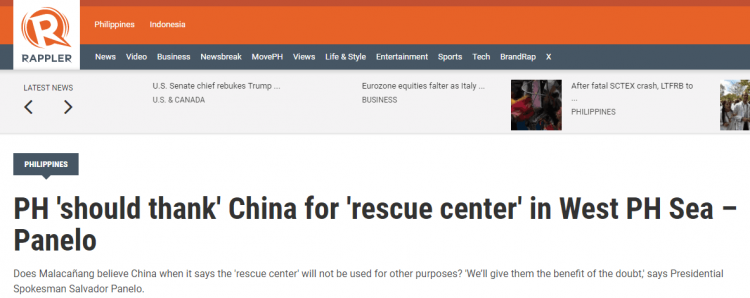

中國在南海成立救助中心 菲總統府:感謝中國

- 中國在南海成立救助中心。菲總統府:感謝中國【環球網綜合報道】29日,我國交通運輸部南沙群島海上救助中心在南沙群島永暑礁掛牌成立。[詳細]

- 環球網 2019-02-01

冰火兩重天!澳大利亞和美國人民最近不好過

- 澳大利亞和美國人民最近不好過【環球網報道。(當地人給口渴的考拉喂水)澳大利亞南部城市阿德萊德在1月24日經歷了有記錄以來最熱的一天,溫...[詳細]

- 環球網 2019-02-01

一首歌與一個鄉的“富裕路”

- 一首歌與一個鄉的“富裕路”新華社北京1月31日電(記者蓋博銘。邰思聰)臘月底,群山環抱的北京市房山區霞云嶺鄉堂上村寒意正濃。[詳細]

- 新華社 2019-02-01

“數據春運”打通服務“最后一公里”

- “數據春運”打通服務“最后一公里”動態增減窗口數量減少旅客等候時間“數據春運”打通服務“最后一公里”本報訊。有78%的務工人員采用網...[詳細]

- 工人日報 2019-02-01

“新春走基層”:傳遞溫暖、感動、理解與激勵

- 傳遞溫暖、感動、理解與激勵【社評】“新春走基層”:傳遞溫暖、感動、理解與激勵連日來,各媒體記者憑借扎實的腳力、眼力、腦力、筆力,在...[詳細]

- 工人日報 2019-02-01

山東濰坊市寒亭區實施強村領航工程 讓弱村變強 把強村做優

- 現在不一樣了,我們村跟前闕莊結成了對子,村民都跟著沾光了。寒亭區去年出臺了《關于實施“強村領航工程”的意見》,從政治素質、黨建成效...[詳細]

- 新華網 2019-02-01