黎梅貞的環(huán)保人生

來源:人民日報海外版

2019-02-01 10:41:02

香港作為繁華、擁擠的大都市,如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?答案是:節(jié)能減廢,擁抱綠色生活。香港的環(huán)境保護(hù)一直做得非常出色,特區(qū)政府大力倡導(dǎo),一年投入經(jīng)費(fèi)幾十億港元,公益機(jī)構(gòu)帶頭行動,民間各顯神通,許多港人在默默實踐“資源再生、綠色生活”理念,黎梅貞就是其中一位。

黎梅貞于上世紀(jì)80年代中期從香港樹仁學(xué)院(現(xiàn)為樹仁大學(xué))社會學(xué)系畢業(yè),后前往荷蘭修讀另類政治發(fā)展策略碩士。在全職做玻璃回收之前,她擔(dān)任香港家務(wù)助理總工會組織干事。2009年,在一次工作中,她偶然發(fā)現(xiàn)建筑垃圾里竟然有很多玻璃樽。“怎么舍得把一個又一個的玻璃樽扔去堆填區(qū)?”

黎梅貞說,玻璃是惰性物料,不會自然分解,會不斷占用堆填區(qū)。而且,建筑用砂價格不斷上升,河床不停被挖掘,影響生態(tài)。玻璃剛好可以被回收磨成玻璃砂,再制成環(huán)保磚,對環(huán)境保護(hù)大有裨益。于是,2010年,這位“留洋碩士”開始統(tǒng)籌推動“玻璃再生璀璨”項目,并獲得香港環(huán)境保護(hù)署為期7年的資助。“項目結(jié)束時,香港的玻璃回收率從2010年的1%上升到2017年的10%。”她說。

期間一個成功案例便是“玻璃耀南區(qū)”。黎梅貞牽頭和香港南區(qū)區(qū)議會合作,組織5個大型私人住宅、市政大廈食肆、公眾回收點(diǎn)、中學(xué)等地組成玻璃回收網(wǎng)絡(luò),帶動學(xué)生及街坊接觸玻璃回收。從2012年至2016年成功回收512噸玻璃,再制成64萬塊地磚及2000件升級再造玻璃用品,一時走在全港前列。

“本來我應(yīng)該放下包袱去旅行,但我就是有一份情結(jié)。”“玻璃璀璨項目”結(jié)束后的過去一年多,這位默默耕耘的香港女性仍然在勤快地回收玻璃,而且變成不取分文的義務(wù)工作。她還經(jīng)常舉辦街頭宣傳,教市民珍惜玻璃物資,流轉(zhuǎn)交換再用,甚至在“臉書”(Facebook)、電話熱線、網(wǎng)站上答疑推廣。如今她已經(jīng)變成了玻璃專家。

黎梅貞們的堅持和付出,得到香港特區(qū)政府的認(rèn)可和支持。就在本月,香港環(huán)保署推出《玻璃容器回收約章》,并舉辦一系列推廣宣傳活動,進(jìn)一步提升公眾對玻璃瓶回收的意識。“2018年的回收總量較2017年增加了約45%。我們的目標(biāo)是逐步達(dá)至全港每年回收5萬噸廢玻璃容器,即整體產(chǎn)生量的一半。”香港環(huán)境局局長黃錦星說。

黎梅貞今年已過50歲了,雖在持續(xù)發(fā)光發(fā)熱,但總希望有新鮮血液接棒前行。欣慰的是,香港年輕一代環(huán)保熱情只增不減。記者在與香港年輕人的接觸中,對此有深切感受。在垃圾分類、愛護(hù)綠化、資源回收、節(jié)能減排等方面,年輕人不僅身體力行,也樂于向周圍人傳遞環(huán)保觀念。有學(xué)者將其歸因于香港長達(dá)數(shù)年的環(huán)保教育——從牙牙學(xué)語的幼兒時期,到即將步入社會的大學(xué)時代,香港環(huán)境保護(hù)署與教育局為各個年齡段的學(xué)生精心設(shè)計了程度各異的教育計劃,將環(huán)保理念“從娃娃抓起”。

香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波曾動情地說:“對于香港人來說,特別是年輕一代,幸福的生活不僅是為物質(zhì)追求,更多的是可以自由追求心靈滿足,保育社區(qū)、傳承自然。”和黎梅貞一樣,眾多默默付出的港人正在合力,把香港建成一個低碳、宜居、綠色、可持續(xù)發(fā)展的城市。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

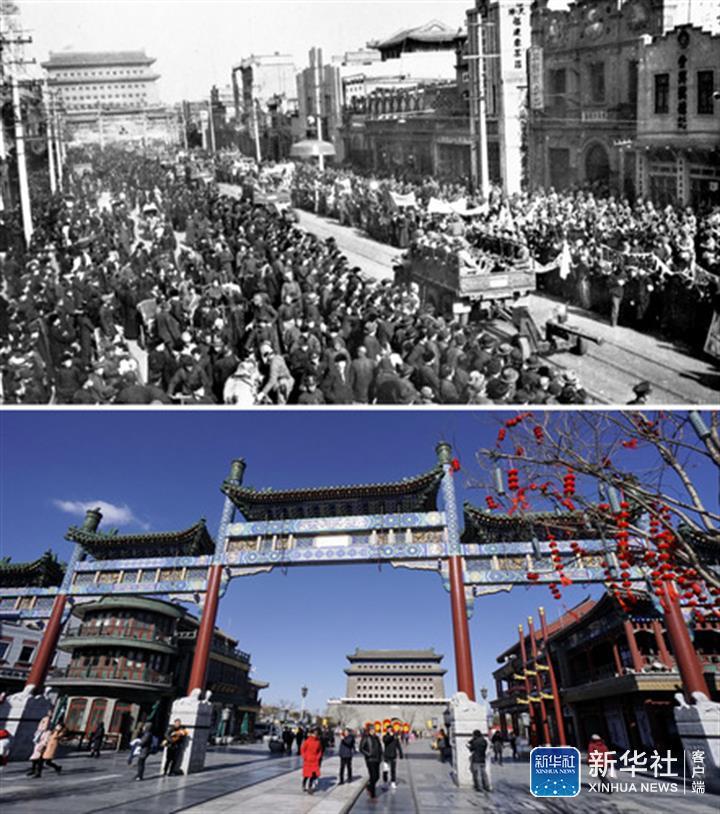

吹響和平統(tǒng)一的集結(jié)號(紀(jì)念《告臺灣同胞書》發(fā)表四十周年)

- 。1979年元旦,中華人民共和國全國人大常委會發(fā)表《告臺灣同胞書》,鄭重宣示爭取祖國和平統(tǒng)一的大政方針,兩岸關(guān)系發(fā)展由此揭開了新的歷史...[詳細(xì)]

- 人民日報海外版 2019-02-01

最霸氣宣言:這個項目,中國人說不行,就是不行!

- 雙腦算則是以珠心算為基礎(chǔ)在腦算盤上產(chǎn)生的舉個例子如果你會心算5位數(shù),得數(shù)基本上為6位那么恭喜你擁有了6位數(shù)的腦位存鐺鐺鐺。簡而言之,...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-02-01

色香味俱全! 好吃好看的海外中國年

- 好吃好看的海外中國年。隨著中國春節(jié)日益臨近,海外年味越來越濃。[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2019-02-01

品讀 | 讀書不是求高雅,而是怕腐爛

- 讀書不是求高雅,而是怕腐爛讀書不是求高雅,而是怕腐爛。我生來懼怕黑夜,為了逃避黑夜,我從小學(xué)會了讀大部大部的書。[詳細(xì)]

- 半月談《品讀》 2019-02-01

揭秘皇家如何過大年 賞玩珍寶福滿紫禁城

- 下面就隨小編感受一下這六大單元的魅力吧。隨著清朝國力逐漸衰弱,道光二十年皇帝下諭,此后天燈和萬壽燈停止豎立。[詳細(xì)]

- 中國搜索 2019-02-01

賣難=飽和?車市拐點(diǎn)透露消費(fèi)新變局

- 房子好賣的時候,就是汽車難賣的時候。兩者此消彼長的關(guān)系非常鮮明,以至于汽車銷售和房地產(chǎn)銷售之間形成了“蹺蹺板”的格局。[詳細(xì)]

- 半月談 2019-02-01

寫春聯(lián)、賞年畫、進(jìn)博物館……墨飄香 年味漸濃

- 寫春聯(lián)、賞年畫、進(jìn)博物館……墨飄香。春節(jié)是文化氛圍最濃郁的節(jié)日之一,豐富多彩的文化活動逐漸成為“新年俗”,把這個傳統(tǒng)節(jié)日打造得喜氣...[詳細(xì)]

- 北京青年報 2019-02-01

北京地壇公園紅紅火火迎新年

- 北京地壇公園紅紅火火迎新年北京地壇公園紅紅火火迎新年。2019年1月30日,北京地壇公園紅紅火火,春節(jié)就要到來,地壇廟會萬盞紅燈籠布置完...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-02-01

鐵路迎來春運(yùn)客流高峰

- 2月1日,旅客在北京西站進(jìn)站乘車。新華社記者。[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2019-02-01

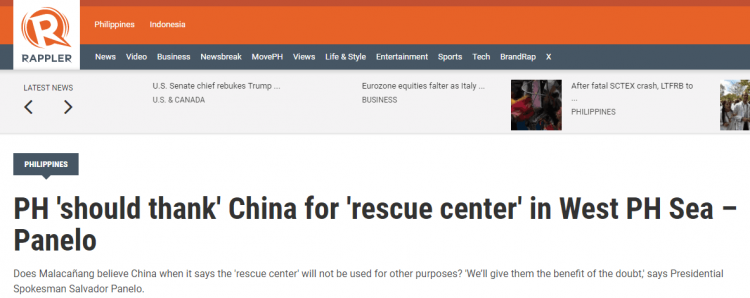

中國在南海成立救助中心 菲總統(tǒng)府:感謝中國

- 中國在南海成立救助中心。菲總統(tǒng)府:感謝中國【環(huán)球網(wǎng)綜合報道】29日,我國交通運(yùn)輸部南沙群島海上救助中心在南沙群島永暑礁掛牌成立。[詳細(xì)]

- 環(huán)球網(wǎng) 2019-02-01

冰火兩重天!澳大利亞和美國人民最近不好過

- 澳大利亞和美國人民最近不好過【環(huán)球網(wǎng)報道。(當(dāng)?shù)厝私o口渴的考拉喂水)澳大利亞南部城市阿德萊德在1月24日經(jīng)歷了有記錄以來最熱的一天,溫...[詳細(xì)]

- 環(huán)球網(wǎng) 2019-02-01

一首歌與一個鄉(xiāng)的“富裕路”

- 一首歌與一個鄉(xiāng)的“富裕路”新華社北京1月31日電(記者蓋博銘。邰思聰)臘月底,群山環(huán)抱的北京市房山區(qū)霞云嶺鄉(xiāng)堂上村寒意正濃。[詳細(xì)]

- 新華社 2019-02-01