紀念張君秋先生百年誕辰

來源:人民政協報

2020-11-19 06:43:11

在中國京劇發展過程中,無數留名或沒能留下姓名的演員們付出了極大的努力和智慧。為京劇的發展,他們以卑微的社會處境,以艱辛且持之以恒的耐力,前赴后繼。張君秋先生就是其中一位杰出人士。

天資優慧獨啟門派

張君秋先生天資優慧,嗓音圓潤,得天獨厚,扮相端莊大方,成名很早,是活躍在現代京劇舞臺藝術生命最長的一位演員,實屬難得。

《龍鳳呈祥》是張先生22歲時的劇照,雖然不太清晰,但仍可以看出當年的風采。我們夫妻都是戲迷,夫人孫燕華看戲更多。她第一次看張先生演出是在1952年,先生應為32歲,正是最有生氣的時候,演的是《賀后罵殿》。7歲的孫燕華在父親孫之儁與母親丁階青兩位老戲迷的攜領下,坐在西單路口的老長安戲院二樓包廂,扒著樓欄桿,聽得如醉如癡。

張君秋先生被四大名旦之一的尚小云先生垂青,錄為弟子。后經馬連良、譚富英等輔助迅速走紅。自20世紀40年代初至“文革”前,是他藝術創作和演出的高峰期,成為繼四大名旦之后獨啟門派的大青衣——張派。

時至今日,舞臺上仍然活躍著不少張君秋先生的弟子和再傳弟子,經他整理和新編的劇目仍長演不衰。

移植新戲再創奇葩

20世紀50年代末、60年代初,對京劇的改革有著一場激烈的討論。梅蘭芳先生“移步不換形”的主張尚未被全盤否定。為了創新和豐富新劇目,梅先生移植了豫劇名家馬金鳳的《穆桂英掛帥》。這是梅先生最后演出的新角色———穆桂英,他的改編起到了重要的引領作用。

此后張君秋先生移植了川劇《譚記兒》,定名為《望江亭》,成為張派的代表劇目,直至今日久演不衰。馬、譚、張、裘組成的北京京劇團,強強聯合的陣容,也為重新整理舊戲、移植和推出新劇目提供了很好的條件。比如,根據《搜孤救孤》整理出新的《趙氏孤兒》,張君秋先生的《狀元媒》,馬連良與張君秋先生合演的《蘇武牧羊》,以及優秀傳統戲《龍鳳呈祥》《四郎探母》《大探二》等以唱工為主的劇目。除此之外,張君秋與劉雪濤先生長期合作的《西廂記》《玉堂春》等等,為北京戲曲舞臺的繁榮作出了長期的、極大的貢獻,對京劇劇目的豐富和唱腔的演進作出了貢獻。張君秋先生在《望江亭》中的(南梆子)“只說是楊衙內……”和《狀元媒》中的(二黃原板)“自那日……”常有專業演員和票友作為單獨唱段來演唱,已成為保留節目。應該說,這皆是張君秋先生與琴師何順信等老藝術家們為京劇增添的亮麗光彩。

嘗試現代戲邁出第一步

男旦是京戲在最初形成時就出現的定規,這既是人們對戲曲演員偏見所成,也是當時社會發展的局限形成的。新中國成立以后,曾經有一個時期提出旦角必須由女的演,生行必須是男的演。因此許多演員改了行當,比如李鳴巖由老生改為老旦。在演傳統戲時,這種“必須”尚可做到,但是至1964年京戲面臨向現代戲改革的時候,男旦怎么辦?尤其是像張君秋先生這樣,已經有了獨立門派和代表劇目的藝術家,如何是好?

此時張先生沒有退縮,他在嘗試現代戲的演出方面邁出了第一步。根據滬劇《蘆蕩火種》改編的京戲《沙家浜》問世了。他是北京京劇團第一個出演阿慶嫂的演員。我們看過他的阿慶嫂,并且看了馬連良、裘盛戎等人演的《雪花飄》和《年年有余》。老觀眾也面臨怎么適應觀看這些老藝術家表現的問題,很替他們擔心,總感覺是“話劇加唱”,發揮不出他們的長處。

1966年,傳統老戲全停演,看“樣板戲”已成為“革命不革命”的標志。此后,阿慶嫂由老藝術家趙燕俠扮演,而拍電影的時候此角色又被更換為由北方昆曲劇院調入京劇團的洪雪飛。雖然一連串的改動越來越成為當年政治語境下的“樣板”,但是阿慶嫂的幾段主要唱段還是離不開張君秋先生打的底兒。尤其是《沙家浜》中的《智斗》一場,“風聲緊,兩意濃”和阿慶嫂、胡傳魁與刁德一三人的對唱已成為經典。

據說,當時中國京劇院排演《紅色娘子軍》,還特別讓仍在被審查批判的張君秋先生為其設計唱腔。在京戲發展過程中,并沒有專門的作曲,都是演員們根據自己的經驗和水平與琴師合作、精研,以人物出發創造新腔。比如《趙氏孤兒》里裘盛戎先生的“我魏降”就是與馬連良先生研究出來的精彩唱段,充分發揮了裘先生特有的激越高亢而深沉厚重的聲韻,成為公認的典范。

音配像工程功在千秋

“文革”十年,傳統文化完全斷代,因為“大破四舊”之時,不但失去了很多優秀的藝術家與文化人,而且嚴重破壞了對藝術人才的培養規律和過程。記得當時有人說,從進戲校他就演《紅燈記》里賣木梳的,演了五六年,直到快畢業了,才恢復一些傳統戲目的局部教學,學了幾出老戲。

有一次,我們和張君秋先生見面,燕華問他:“您現在上臺一定感到很悲涼吧?”他一時沒回答。燕華又說:“以前和您搭戲的是馬連良、譚富英、裘盛戎等等老一撥兒的藝術家,現在上臺一看,物是人非了……”張先生不無感慨地搖了搖頭,一切思緒盡在不言之中矣!

面臨這樣的局面只有兩條路:一是盡快培養新人。二是著手音配像工程,以各路名家尚存的音頻資料,補充視頻表演部分。在這項巨大的工程中,張君秋先生承擔了重要的責任,完成了很大的工作量。

這項工程雖然有點晚,但挽回一點是一點,留住國粹,功在千秋!是張君秋、譚元壽、梅葆玖、袁世海、遲金聲、李世濟等碩果僅存的老藝術家們盡心盡力完成,功莫大焉!無論從教學傳承方面來說,還是普及京劇藝術來說,音配像都有著深遠的歷史意義。我們理應向他們致敬!尤其是在張君秋先生百年誕辰紀念之際,更加懷念他們。

京戲與國畫情系幾代人

大家都知道,我的父親苦禪老人酷愛京戲,早年拜尚和玉先生學大武生。“七七事變”之后,辭去各種職務,以賣畫為生,同時掩護其八路軍地下情報員的工作。經常到北平前門老爺廟,向名票紀文屏先生求教,多以戲文、武把、舒胸中浩然之氣。又與著名紅凈李洪春先生頗有交誼,往來甚密。

梨園行一向有研學書法、繪畫的傳統。現在我們在拍賣會上常見許多名角的作品,他們的作品有一共同的特點,即一絲不茍,這大概是從小學戲養成的習慣。

苦禪先生門下習書畫者眾多,其中梨園世家子弟不少,尤以蕭長華先生嫡孫蕭潤德“資歷”最老,他在17歲時曾登門拜訪過齊白石大師。潤德從教苦禪老人數十年,一邊刻苦習畫,一邊“陪聊”,老人見到他就會聯想到許多梨園往事,尤其興奮。只要他和同學葉盛蘭先生的高足馬玉琪一來,一聊就是半天。山東名角袁金凱曾向苦禪先生求習國畫多年,二人甚洽,曾有意同演《悟空大戰金錢豹》一折,苦禪老人扮金錢豹,袁金凱扮孫悟空。后因金凱有疾早逝,此愿未及實現。還有李多奎先生之子李世霖,張君秋先生之侄張學源……常來家學書畫。

張學源承襲祖母,為河北梆子演員,他為人熱情和氣,經常為師友們無私盡心盡力。我們家與張君秋先生及其子女們的來往多由他出面組織安排。

“文革”剛結束時,張君秋先生有意請我家老人赴他的“家筵”。我們陪著苦禪先生到當時他住的西城區紅土店的住所。老人們一見面,首要的話題就是京劇所受到的劫難和未來的前途,說到動情處無不感慨萬分。因苦禪老人長張先生20歲,本來就和善有余的君秋先生對苦禪老人更是熱情謙和。那天他的女兒張學彩露了一手———紅燒大蝦,頗受大伙稱贊,只是每人面前的餐具卻不是配套的。張先生無奈地說:“這盛蝦的老玻璃盤在抄家時磕了邊兒,這幾個小布碟也是湊的,哎……”我們忙說:“您能湊上就不錯了……”那時物資供應還很緊張,皆憑購物本和各種票限購,若不是張君秋先生的人脈人緣之廣好,是難以湊成一桌豐盛的午餐的!

此后苦禪老人給張先生畫了一張《紅荷圖》,張先生甚喜之。近年,我們又發現了苦禪老人給張先生寫的一本書法冊頁,全部是毛主席詩詞,共27首之多。已經很難溯源是怎么流落民間的了,但是為了紀念兩位大師的友誼,我們把它出版了。

1994年在原文化部安排下,我家老人參予拍攝一部《苦禪寫意》的教學片。一直主張“不了解京戲就不懂得中國的寫意藝術,不懂中國畫”的苦禪先生,經過與導演商議,安排了一組老人與張君秋、李萬春、何順信先生在一起聊天、清唱的鏡頭。如今回看,斯人已去,真是感慨萬分!

后來張君秋、侯寶林等知名人士,由國家安排住進了木樨地的大開間新樓房,離我們住的南沙溝很近。1983年春節,我到張先生新居拜年,我說:“豬年到了,我送您什么禮物呢?我給您畫只豬吧!”他說:“來我畫案子上畫吧!我瞧瞧你怎么用筆用墨。”正畫著,同樓的侯寶林先生也來了,我連忙放下筆拱手拜年,侯老笑了,說:“別停筆,我愛看畫畫!”于是我接著畫,由于強調了豬的解剖結構,畫得不是很肥。張先生也發現了,說:“這頭豬還得催催肥吧!”侯老擅長“現掛”,笑道:“如今買豬肉都講究挑瘦肉型的買,它可比肥的貴多了!好豬好豬!”在場拜年的客人都樂了。

我看著畫案說:“您這兒的家伙式比我的都全!”張先生笑得跟孩子似的:“是呀?!干什么就得像什么,我現在不是也畫呢吆?!你的師叔許麟廬,我的老搭檔劉雪濤、吳素秋……我們凈在一塊畫!”他又說:“李燕你畫猴,我給你補桃,咱倆合作怎么樣?”我笑說:“那敢情沾光啦!”張先生每逢筆會,多以齊白石先生的行筆著色畫:“雁來紅”(也稱“老來紅”“老少年”)和雛雞,還風趣地自評:“別瞧我畫的是小雞,要拿出去,管保能換來好幾斤德州扒雞。”逗得觀眾樂不可支。

作為老北京人,我和夫人孫燕華不但愛聽戲,還愛聽曲藝,尤其是單弦、京韻大鼓都是聽著榮劍塵、曹寶錄、馬增芬、孫書筠等等各路名家長大的,因此對“文革”后曲藝的斷檔痛徹心扉。于是在1994年至1995年,我們以“集賢承韻”票房為背景,自費拍攝了紀實片《胡同古韻》(共13集),在北京電視臺和中央電視臺廣為播放。受到了曲藝界、戲曲界和許多老觀眾的歡迎。

我們在釣魚臺國賓館舉辦此片的發布會,邀請了京城各路名家光臨,其中當然有張君秋先生,他如期到場,與老友們暢談。讓我預想不到的是,第二天上午,張先生就親自給我們打了一個非常有意義、十分令人感動的電話。他對我們肯于下功夫做如此瑣碎細致的曲藝整理工作給予了極高的評價。他當時也在時任全國政協主席李瑞環和時任全國人大常委會副委員長王光英的安排下開始了音配像的工作,所以對挽救傳統藝術頗有同感。可惜我們的電話沒有錄音設備,沒有記錄下那些語重心長的話語。

日月如梭,今年已是張君秋先生百年誕辰,學浩弟打來電話,囑我寫篇文章。怎奈不是內行,說不到點子上,只是把我和夫人想到的歸納起來,謹表對張先生的由衷敬意和永久的懷念。

(作者李燕系中央文史研究館館員、清華大學教授、李苦禪大師之子;孫燕華系李燕夫人)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

“城區禁止遛狗”是一種懶政

- [詳細]

- 人民公安報 2020-11-19

我國山地資源正走向可持續利用

- 新華社貴陽11月18日電(記者王立彬)徒步登山、蹬山地車或參加山地攝影、住一晚山居民宿,“綠水青山就是金山銀山”理念正推動我國山地資源...[詳細]

- 新華網 2020-11-18

我國將提振大宗消費重點消費 促進釋放農村消費潛力

- 新華社北京11月18日電(記者王雨蕭)消費是經濟增長的主引擎。18日召開的國務院常務會議指出,堅定實施擴大內需戰略,進一步促進大宗消費重...[詳細]

- 新華網 2020-11-18

武漢在巴西進口牛肉外包裝上檢出新冠病毒核酸陽性

- 中新網11月18日電據武漢市衛生健康委員會網站消息,11月18日,武漢市疾控部門按照武漢市關于“對進口冷鏈食品檢測全覆蓋”的要求,對東西湖...[詳細]

- 中國新聞網 2020-11-18

100多個國家級貧困縣“告別”不通鐵路的歷史

- 新華社北京11月18日電(記者樊曦)記者18日從國新辦新聞發布會上了解到,黨的十八大以來,14個集中連片特困地區等老少邊貧地區投產新線3.6...[詳細]

- 新華網 2020-11-18

“中澳友誼樹”種植儀式在澳大利亞首都舉行

- 新華社堪培拉11月18日電(記者白旭岳東興)中國駐澳大利亞大使成競業與澳中友好協會首都地區分會主席卡羅爾·凱爾,18日在堪培拉市中心伯利...[詳細]

- 新華網 2020-11-18

借腦引智 山東周村:科技浸潤旱碼頭

- 聽說過石墨烯毛巾、有機棉毛巾、智能毛巾么。淄博飛獅巾被有限公司是全國首家將石墨烯應用于毛巾的企業,公司研發設計中心主任王盛介紹說 ...[詳細]

- 光明日報客戶端 2020-11-18

濟寧兗州:為鄉村振興注入新能量

- 從山東省濟寧市兗州區北部的龍湖濕地出發,沿著簇新的堤頂路一路向南,途經青蓮公園、大禹公園、馬橋濕地、花海彩田、牛樓小鎮,一幅大美泗...[詳細]

- 光明日報客戶端 2020-11-18

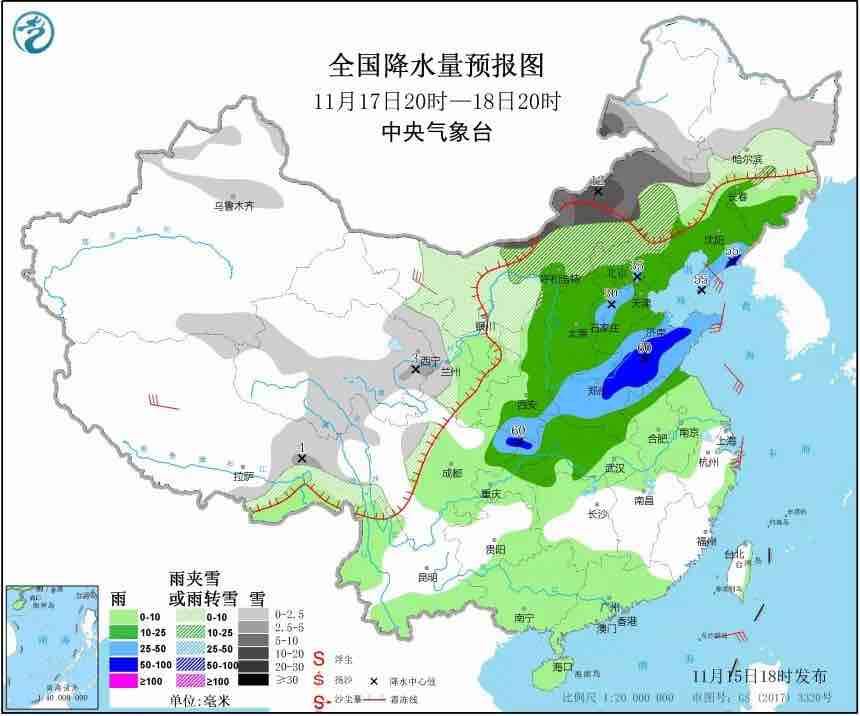

暴雨藍色預警解除 部分地區氣溫將下降

- 新華社北京11月18日電由于強降水范圍減小,強度減弱,中央氣象臺于18日18時解除暴雨藍色預警。但預計,11月18日20時至19日20時,湖南西部、...[詳細]

- 新華網 2020-11-18

民宿業逐漸恢復至往常水平,未來該如何升級轉型?

- 幫扶單位近年來將魚咀村內舊房改造為特色民宿,以發展鄉村文旅項目帶動村民增收。中新網客戶端11月18日電2020年,疫情對國內旅游業帶來巨大...[詳細]

- 中國新聞網 2020-11-18

國開行擬投放1500億元貸款支持“十四五”林業生態建設

- 新華社北京11月18日電(記者張千千)國家開發銀行日前召開會議提出,要繼續加大對國家儲備林和林業生態建設的融資支持力度,力爭“十四五”...[詳細]

- 新華網 2020-11-18

湖北390家A級旅游景區接待游客逾5300萬人次

- 新華社武漢11月18日電(記者喻珮)隨著“與愛同行惠游湖北”活動的持續深入,湖北旅游景區綜合效益不斷提升,旅游激活市場消費效果明顯。記...[詳細]

- 新華網 2020-11-18

羊城粵劇節上“云”端 全球粵劇迷足不出戶看好戲

- 新華社廣州11月18日電(記者鄧瑞璇)四年一度的羊城粵劇節是全球粵劇表演藝術家和粵劇愛好者的盛會。17日晚,一部展現廣東近年來鄉村振興的...[詳細]

- 新華網 2020-11-18