小劇場(chǎng)京劇的啟示 京劇如何與當(dāng)代無(wú)縫銜接

來(lái)源:北京青年報(bào)

2020-12-02 10:29:12

小劇場(chǎng)京劇《一蓑煙雨》的啟示

京劇如何與當(dāng)代無(wú)縫銜接

“這戲最后的結(jié)尾很有現(xiàn)代性,可以看出這些年輕人真喜歡蘇東坡。”小劇場(chǎng)京劇《一蓑煙雨》謝幕后,一位觀眾對(duì)她的同伴說(shuō)。這位觀眾的同伴則看出了另一種味道:“結(jié)尾其實(shí)很有些李白‘舉杯邀明月,對(duì)影成三人’的意味。”

這兩位觀眾提到的結(jié)尾是這樣的:青年蘇東坡、中年蘇東坡和晚年蘇東坡一同出現(xiàn)在舞臺(tái)上,自觀自身,相互慰藉。耐人尋味的是同一個(gè)結(jié)尾,有人看出了西方的感覺(jué),有人看到了東方的傳統(tǒng),東西文化的意蘊(yùn)在這一刻“統(tǒng)一”了。

其實(shí),不只這一個(gè)結(jié)尾,《一蓑煙雨》整出戲,主人公是宋朝的蘇東坡,講的是蘇東坡因?yàn)跖_(tái)詩(shī)案被貶黃州,穿的是改良過(guò)的帶有北宋味道的服裝,舞的都是京劇程式化的動(dòng)作……但始終能夠讓人在中國(guó)傳統(tǒng)文化中找到西方文化的影子,在過(guò)去的時(shí)空中找到當(dāng)代人情感落點(diǎn)。一句“此心安處是吾鄉(xiāng)”,拉近了古人與今人,創(chuàng)作者與觀眾之間的距離。

這出戲的“妙處”首先在于它沒(méi)有采用大敘事的手段,不是重現(xiàn)歷史中的“烏臺(tái)詩(shī)案”,也沒(méi)有描述蘇東坡受冤被貶的過(guò)程,它更沒(méi)有直接呈現(xiàn)蘇東坡的豐功偉績(jī)和英勇與壞人做斗爭(zhēng)的艱辛歷程,它只是展現(xiàn)了蘇東坡在“烏臺(tái)詩(shī)案”被貶后的心理狀態(tài)和生活場(chǎng)景,它是用人性在解讀蘇東坡。

其實(shí),戲曲最為擅長(zhǎng)的并非是宏大敘事,反而是呈現(xiàn)大背景下的人物百態(tài),故事本身只是條線而已,例如《單刀會(huì)》里面對(duì)浩瀚長(zhǎng)江的關(guān)羽,《法門(mén)寺》中“實(shí)指望官升一品”的趙廉……事實(shí)上,傳統(tǒng)藝術(shù)里的優(yōu)秀劇目對(duì)“人性”“人欲”的重視與西方藝術(shù)、當(dāng)代藝術(shù)對(duì)“人性”“人欲”的重視是有一比的,只是表達(dá)和傳達(dá)的方式不一樣罷了。

其次,盡管是一出新編的小劇場(chǎng)京劇,但是它沒(méi)有脫離“以歌舞演故事”的基本要求,甚至直接引用了傳統(tǒng)戲的程式動(dòng)作。例如在展現(xiàn)蘇東坡喝酒聽(tīng)書(shū)時(shí),其動(dòng)作就用了傳統(tǒng)戲《問(wèn)樵鬧府》中范仲禹的動(dòng)作。這些傳統(tǒng)的虛擬化的動(dòng)作不僅與這出戲的“詩(shī)意”相符合,同時(shí)在審美上,它所形成的意境以及給予人們的思考和聯(lián)想,與當(dāng)代藝術(shù)里那種“抽象”“開(kāi)放”對(duì)人們的大腦的要求是相一致的——盡管審美意象本身及其哲學(xué)和倫理道德基礎(chǔ)并不一致。

再者,這出戲的時(shí)空是“開(kāi)放”的。“一桌二椅”的活用,讓時(shí)空隨著人走,尤其是丑角在臺(tái)上和臺(tái)下的插科打諢,模糊了舞臺(tái)空間和現(xiàn)實(shí)空間、歷史空間和現(xiàn)代空間的界限,更加深了當(dāng)下的人們通過(guò)舞臺(tái)反觀自身的觀劇心理,舞臺(tái)的鏡像作用由此加深。

最后也是最重要的是,這出戲里的蘇東坡是編導(dǎo)的蘇東坡,是今人眼中的蘇東坡。這是一個(gè)咀嚼和反芻歷史的過(guò)程,是在尊重歷史的前提下,重新理解歷史的過(guò)程。因此我們可以看到一個(gè)跟現(xiàn)實(shí)的我們?nèi)绱私咏奶K東坡:被打擊后的沉默不言,玩世不恭的戲弄人生,沉浸于青春的回望、復(fù)活于人們的認(rèn)同……這不就是流行于我們這些當(dāng)代人的心理狀態(tài)嗎——在失去自我與尋找自我中徘徊。

藝術(shù)創(chuàng)作是不應(yīng)該害怕“六經(jīng)注我”,關(guān)鍵在于其內(nèi)在的藝術(shù)邏輯要合理。今天我們很多的新編戲,固然也是在重新理解歷史,但是內(nèi)在的邏輯不通,故事浩大空洞毫無(wú)新意,語(yǔ)言只見(jiàn)口號(hào)不見(jiàn)人性與人格,敘事保守陳舊,但外在上卻用西方的藝術(shù)形式去解構(gòu)和重構(gòu)東方的藝術(shù)形式,最終造成中國(guó)人看不懂,西方人看不明白的“四不像”——其出臺(tái)的過(guò)程反而成為了一種藝術(shù)形態(tài)——荒誕。

其實(shí),藝術(shù)的語(yǔ)言和形態(tài)確實(shí)分古今、中外,但是藝術(shù)的“魂”是不分古今和中外的——這個(gè)“魂”就是藝術(shù)家站在同時(shí)代所看到的“人本”。在這個(gè)意義上說(shuō),《一蓑煙雨》給予了我們一個(gè)啟示:京劇所代表的傳統(tǒng)藝術(shù),只要真正地去展現(xiàn)“人”,那么在不變其藝術(shù)規(guī)律的情況下,是完全可以去和這個(gè)時(shí)代相無(wú)縫銜接的,是可以為有文化的一代青年人所接受并反哺的。

文/本報(bào)記者 滿羿

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

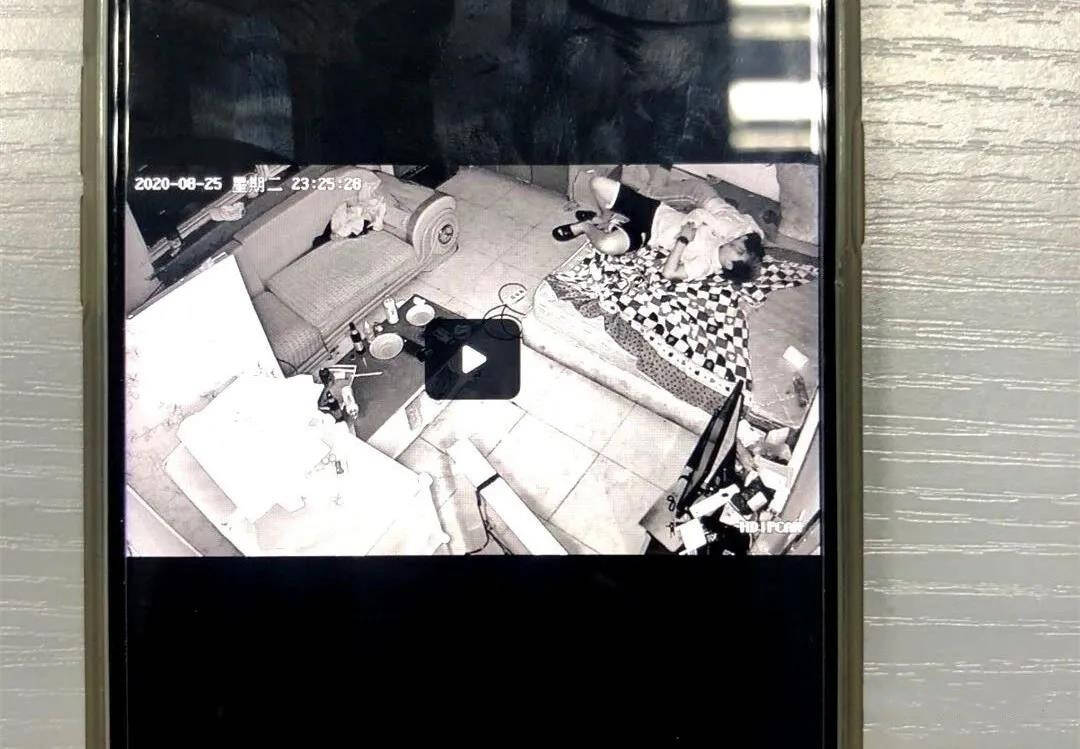

300多個(gè)家用攝像頭被“付費(fèi)觀看”,隱私視頻及照片上千條……煙臺(tái)警方破獲一起非法控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)案

- [詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2020-12-02

多人合資利用他人資質(zhì)購(gòu)買(mǎi)住房 深圳官方介入調(diào)查

- 深圳“代持炒房”官方介入調(diào)查。”同時(shí),針對(duì)當(dāng)前深圳一、二手房?jī)r(jià)格倒掛等情況,深圳相關(guān)部門(mén)還正在聯(lián)合相關(guān)的力量,研究綜合調(diào)控政策,堅(jiān)...[詳細(xì)]

- 北京青年報(bào) 2020-12-02

四項(xiàng)巧設(shè)計(jì)護(hù)“嫦娥五姑娘”入“廣寒宮”

- 中新社北京12月2日電題 四項(xiàng)巧設(shè)計(jì)護(hù)“嫦娥五姑娘”入“廣寒宮”。北京時(shí)間12月1日23時(shí)11分,嫦娥五號(hào)探測(cè)器成功著陸在月球正面西經(jīng)51.8度...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2020-12-02

傳統(tǒng)、智能化服務(wù)“并行” 破解老年人智能技術(shù)使用難

- 破解老年人“智能技術(shù)使用難”。老年人去交醫(yī)保卻被告知“不收現(xiàn)金只能手機(jī)支付”、個(gè)別商鋪掛出“不收現(xiàn)金”標(biāo)識(shí)牌……日前網(wǎng)絡(luò)上曝出的這...[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 2020-12-02

新一輪合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者額度發(fā)放

- 新一輪合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者額度發(fā)放。居民境外投資渠道再拓寬。國(guó)家外匯管理局近日啟動(dòng)新一輪合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者額度發(fā)放,擬向23家機(jī)構(gòu)發(fā)放...[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 2020-12-02

2日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上漲310個(gè)基點(diǎn)

- 新華社上海12月2日電來(lái)自中國(guó)外匯交易中心的數(shù)據(jù)顯示,2日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.5611,較前一交易日上漲310個(gè)基點(diǎn)。中國(guó)人民銀行授權(quán)...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2020-12-02

政府采購(gòu)“網(wǎng)”速升級(jí) 多地加快推進(jìn)政府采購(gòu)電子化

- 多地加快推進(jìn)政府采購(gòu)電子化——。接下來(lái),應(yīng)進(jìn)一步做好政府采購(gòu)電子化建設(shè)的“頂層設(shè)計(jì)”,不斷加大探索力度,進(jìn)一步提升電子化采購(gòu)的綜合...[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 2020-12-02

江蘇鹽城:天津陽(yáng)性凍品同倉(cāng)庫(kù)食品流入 相關(guān)檢測(cè)均陰性

- 中新網(wǎng)12月2日電據(jù)江蘇鹽城市疾病預(yù)防控制中心微信公眾號(hào)消息,2020年11月30日網(wǎng)傳,“鹽城市某菜市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)來(lái)自無(wú)錫的冷凍食品檢出新冠病毒...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2020-12-02

濟(jì)南今年新增3家5A(星)級(jí)物流企業(yè) 總數(shù)居全國(guó)同類(lèi)城市第一位

- 物流業(yè)不再是多數(shù)人所理解的跑跑運(yùn)輸、送送貨,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平越來(lái)越高。近日,記者從濟(jì)南市口岸物流辦獲悉,今年以來(lái),濟(jì)南新增3...[詳細(xì)]

- 濟(jì)南日?qǐng)?bào) 2020-12-02

樹(shù)掛“掛”來(lái)“真金白銀”

- 題 樹(shù)掛“掛”來(lái)“真金白銀”。“看了幾十年都習(xí)以為常的樹(shù)掛(霧凇),如今‘掛’來(lái)真金白銀。”對(duì)于黑龍江省遜克縣克林鎮(zhèn)平臺(tái)村建檔立卡...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2020-12-02

44.5元1盒的高端方便面,你愿意買(mǎi)嗎

- 曾經(jīng)低價(jià)、便捷、速食的方便面刮起了高端風(fēng),市面上常能看到超過(guò)10元,甚至是幾十元的方便面。兩款產(chǎn)品價(jià)格差超出30倍。高端方便面、超高端...[詳細(xì)]

- 工人日?qǐng)?bào) 2020-12-02

福建石獅市教育局:禁止教師要求家長(zhǎng)批改孩子作業(yè)

- 控制小學(xué)學(xué)生作業(yè)總量,不得布置簡(jiǎn)單重復(fù)和懲罰性的作業(yè),不得布置由家長(zhǎng)完成的作業(yè),禁止教師要求家長(zhǎng)批改孩子作業(yè)。石獅市教育局強(qiáng)調(diào),各...[詳細(xì)]

- 人民日?qǐng)?bào)客戶端福建頻道 2020-12-02

內(nèi)蒙古滿洲里市新增本土確診病例2例

- 中新網(wǎng)12月2日電據(jù)內(nèi)蒙古衛(wèi)健委網(wǎng)站消息,2020年12月1日7時(shí)至12月2日7時(shí),內(nèi)蒙古自治區(qū)報(bào)告滿洲里市新增本土確診病例2例(其中1例為無(wú)癥狀感...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2020-12-02

- 1抗美援朝戰(zhàn)爭(zhēng),我們不能忘記這些人和事

- 2人間大愛(ài)! 江蘇5歲寶寶捐獻(xiàn)眼角膜和遺體

- 3中國(guó)航天513所航天高新技術(shù)園啟用!煙臺(tái)高新區(qū)與航天五院513所共建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園

- 4最新通報(bào):河南原陽(yáng)縣一女干部被殺兇手找到 45歲村支書(shū)李某濤認(rèn)罪

- 5網(wǎng)爆辛巴直播間賣(mài)的燕窩是糖水,品牌方:只是出現(xiàn)了化水現(xiàn)象

- 650秒丨廣州一輔警查車(chē)時(shí)怒打外賣(mài)小哥,當(dāng)?shù)鼐交貞?yīng):此事正在調(diào)查中

- 799秒丨記者探訪河南原陽(yáng)一家6口被殺案現(xiàn)場(chǎng),村民稱:嫌犯帶走被害人家一8歲女孩