奮力開新局 發(fā)展路正寬 “未來之城”,建設有序推進

來源:人民日報

2021-05-08 04:32:05

原標題:奮力開新局 發(fā)展路正寬 “未來之城”,建設有序推進

來源:人民日報

奮力開新局 發(fā)展路正寬

“未來之城”,建設有序推進

本報記者 張志鋒

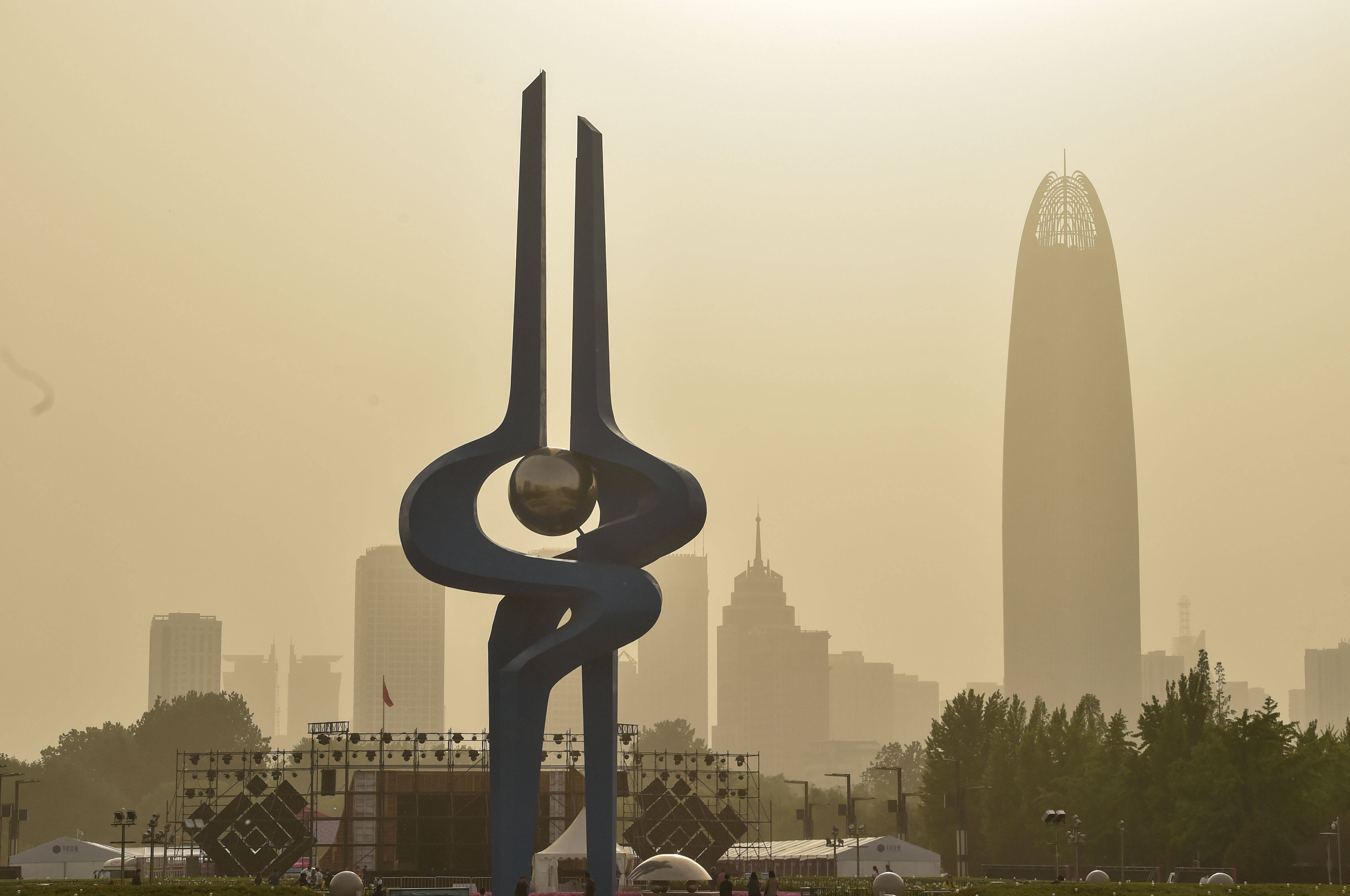

“我在項目工地干活,建筑工人每天都在加班加點。”雄安新區(qū)安新縣大王鎮(zhèn)向村村民向會良,在容東安置房項目工地打工。

2017年4月1日,雄安新區(qū)宣布設立。從那天起,向會良和鄉(xiāng)親們開始想象這座“未來之城”的樣子。2019年春,新區(qū)開始轉入實質性建設階段,向會良發(fā)現新區(qū)“工地多了,塔吊多了,建筑工人多了”。后來,他到容東安置房項目工地打工,“能參與新區(qū)建設很自豪,就盼著早日搬進新房呢!”

容東片區(qū)是雄安新區(qū)開發(fā)建設的先行區(qū),規(guī)劃建設982棟單體建筑。這里最多時矗立著700多臺塔吊,“新區(qū)到處是忙碌的建設工地”。截至4月中旬,容東安置房842棟住宅的裝飾裝修進入收尾階段,計劃6月交付。

雄安新區(qū)建設進展振奮人心。2020年底,新區(qū)第一個大型交通基礎設施項目京雄城際鐵路和雄安站開通運營。郊野公園計劃2021年6月建成開園。新區(qū)第一批開工建設的永久性城市建筑——雄安商業(yè)服務中心會展中心,以及北京支持新區(qū)建設的三所學校等項目,均計劃6月建成交付。

眼下雄安新區(qū)120多個重大項目有序推進。“今年是‘十四五’開局之年,雄安新區(qū)已從規(guī)劃建設為主進入承接北京非首都功能和建設同步推進的重要時期。”河北省委常委、副省長,雄安新區(qū)黨工委書記、管委會主任張國華說。

智慧農場,助力鄉(xiāng)村振興

本報記者 馬 晨

5月的滹沱河,生機盎然,北岸是河北省正定縣塔元莊村。

今年62歲的村民唐秀英正在塔元莊同福鄉(xiāng)村振興示范園的智慧農場打理蔬果,她告訴記者:“天氣暖和了,來園區(qū)參觀、研學的游客增多,村里每天熱熱鬧鬧。”唐秀英現在在示范園區(qū)打工,收入翻了近一倍。

去年,塔元莊村與同福集團合作打造了鄉(xiāng)村振興示范區(qū),包括智慧農場的立體無土栽培植物、魚菜共生栽植等項目,吸引著八方游客。“產業(yè)需要升級,村企結合模式成為助推鄉(xiāng)村振興的一條新路子,可以促進農業(yè)增效,帶動農民增收。”塔元莊村黨支部書記尹計平說。

1984年,塔元莊村便開始種起了大棚蔬菜、建起了養(yǎng)殖場。

2013年,習近平總書記來到塔元莊村考察,對塔元莊村提出了新要求:“你們要在全國提前進入小康,把農業(yè)做成產業(yè)化,養(yǎng)老做成市場化,旅游做成規(guī)范化。”

2020年,塔元莊村擴大種植規(guī)模,引進全新品種,建起了24個櫻桃大棚、13個草莓大棚,大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。眼下,正值村里的智慧農業(yè)園區(qū)大棚采摘季,這里成了游客周末度假的好去處。2020年,塔元莊村接待游客60萬人次,村集體收入達2000萬元,村民年收入達3萬元。

通過發(fā)展特色旅游、特色農業(yè)、農村電子商務,如今的塔元莊村變成了集參觀、研學、體驗、餐飲、休閑康養(yǎng)為一體的鄉(xiāng)村振興示范村,村民日子越過越好了。

貼心服務,承接產業(yè)轉移

本報記者 史自強

近日,京哈高速公路香河北收費站,長達17米的快遞廂式貨車緩緩駛入緊鄰收費站的韻達華北轉運中心。倉庫前,10余輛大貨車一字排開,車上快遞被卸下放上傳輸帶,實現智能分揀。

2019年,北京韻達快遞總部開始搬遷至河北廊坊市香河縣,實現當年簽約當年全部投產運營。目前,所有經由韻達投遞至北京方向的快件,全部在香河分揀派送。“在北京韻達快遞入駐前,原先場地歸香河鋼結構有限公司使用。香河動員已停產的鋼結構有限公司搬遷至外地,整合土地資源,引進韻達項目。”香河經濟開發(fā)區(qū)管委會副主任崔磊說。

項目落地過程中,香河經開區(qū)為韻達快遞提供了全方位服務。每一個環(huán)節(jié),園區(qū)項目服務部都跟蹤服務、全程幫辦,及時解決各類問題,確保工程建設順利推進。

搬新家,獲新生。“搬至香河后,一些曾經的發(fā)展受限因素順利破解。公司整體攬收能力擴大了一倍多,實現日最大攬收500萬單。”韻達華北轉運中心辦公室主任劉勇軍說。

據了解,為承接北京產業(yè)轉移,廊坊市加快發(fā)展壯大“1+5”市域主導產業(yè)和“7+6”縣域特色產業(yè)集群。“十三五”期間,全市累計引進京津項目552個,資金達2520.8億元。

艱苦創(chuàng)業(yè),荒原變成林海

本報記者 張騰揚

塞罕壩位于河北省北部,曾因過度開墾,生態(tài)遭到破壞。新中國成立初期,這里是一片風沙肆虐的荒山禿嶺,“黃沙遮天日,飛鳥無棲樹”。

1962年,塞罕壩機械林場在此建立。當時氣候惡劣,缺食少房,年均積雪時間長達7個月。“塞罕壩人吃黑莜面、喝溝塘子水、睡地窨子,頂風冒雪,墾荒植樹。”塞罕壩林場職工陳彥嫻回憶。

剛開始,因缺乏高寒地區(qū)造林經驗,連續(xù)兩年造林成活率不到8%。塞罕壩林場職工們經過反復試驗,改進了育苗方法,提高了植苗速度。到了1964年春季造林,塞罕壩林場職工們在馬蹄坑這個三面環(huán)山的地方種下516畝幼苗,成活率高達95%。塞罕壩的造林事業(yè)從此駛入快車道,由每年春季造林發(fā)展到春秋兩季,最多時一年造林8萬畝。

經過半個多世紀接力奮斗,幾代塞罕壩人營造出總面積115萬畝、森林覆蓋率達到82%的世界最大人工林,并重新修復了森林、草甸、濕地相結合的生態(tài)系統(tǒng)。

木材生產曾經是塞罕壩林場支柱產業(yè),一度占總收入的90%以上。近年來,塞罕壩林場不斷加快產業(yè)結構調整,壓縮木材采伐量,最近5年木材產品收入占比已不到40%。如今,塞罕壩林場以森林旅游觀光游為主適度開發(fā)旅游,帶動周邊近4萬人致富。

“老一輩在艱苦的條件下幾十年如一日扎根基層,我要向他們學習,為塞罕壩增綠擴綠。”塞罕壩林場大喚起分場“90后”技術員張將來說。

綠色發(fā)展,帶動群眾致富

本報記者 史自強

太行山深處,綠樹成蔭。剛剛巡完山的顧成虎沿著大道往家走,綿延起伏的大山是他眼中的“寶”,“我得看好這片林子。”

河北省阜平縣顧家臺村依山而建,拾階而上,一排排嶄新民居整齊劃一,第二排第一家就是顧成虎家。

2012年12月30日,習近平總書記來到顧家臺村看望慰問困難群眾。

當年顧成虎家狹小的土坯房,如今變成了嶄新的四室一廳;原來四戶共用一個院子,擁擠得除了燒火做飯啥也放不下,如今老伴栽種的花花草草也都有了屬于自己的“空間”,50多平方米的小院里,20多盆綠植依次排開。

良好的生態(tài)被村里保護起來、利用起來,吸引了眾多游客。綠水青山真正變成了脫貧致富的“金山銀山”。

顧家臺村日新月異的變化,離不開駐村工作隊的幫扶。作為工作隊的一員,2012年,時任保定銀行黨委委員的王恩東來到顧家臺村駐村幫扶,一干就是8年多。“這些年,阜平鄉(xiāng)村美了,老百姓的口袋鼓了。脫貧之后,還要繼續(xù)奮斗,一茬接一茬干下去,扎扎實實推進鄉(xiāng)村振興!”

2019年底,阜平縣164個貧困村全部脫貧出列,2020年2月,阜平縣正式退出貧困縣序列。目前,阜平縣農村居民人均可支配收入由2012年的3262元增長到2020年的10829元,形成了現代食用菌、高效林果、中藥材、規(guī)模養(yǎng)殖、家庭手工業(yè)、生態(tài)旅游六大產業(yè),帶動群眾穩(wěn)定增收。

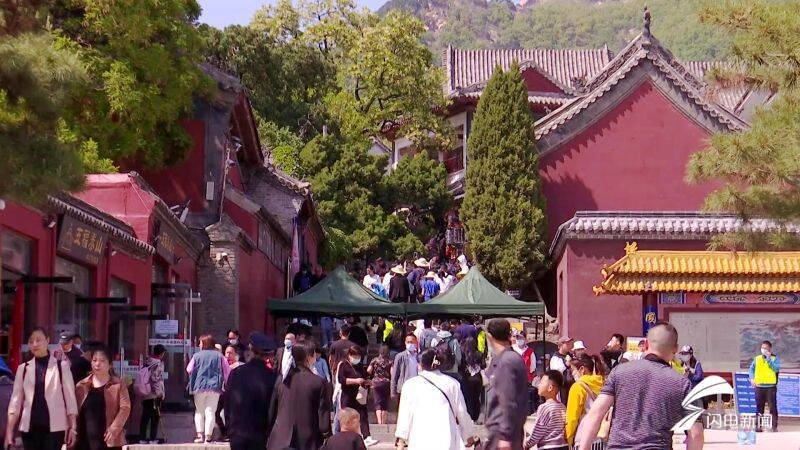

籌辦冬奧,展現冰雪魅力

本報記者 邵玉姿

從河北省張家口市崇禮區(qū)主城區(qū)驅車前往太子城區(qū)域,穿過一條條長長的隧道,只需20分鐘,便能抵達北京冬奧會張家口賽區(qū)古楊樹場館群。

兩年來,47歲的張占洋經常在這段路上往返。“環(huán)境越來越美,交通越來越便利,我們離冬奧越來越近了。”張占洋說。

2019年3月,張占洋成為張家口賽區(qū)場館建設的一名現場安全管理員,負責“三場一村”建筑施工安全監(jiān)管工作。山巒溝壑間,塔吊林立,建筑工人不停在現場穿梭忙碌……建設現場的這一幕,一直印刻在張占洋的腦海中。曾經偏僻寂靜的深山幽谷,因為冬奧而變得熱鬧非凡。

兩年來,張占洋的足跡遍布了建設現場的每一個角落,也見證了場館的“成長”。位于古楊樹場館群的國家跳臺滑雪中心是張家口賽區(qū)工程量最大、技術難度最高的競賽場館項目。2020年12月21日18時,國家跳臺滑雪中心“雪如意”首次亮相。“流光溢彩!美輪美奐!”那一刻,張占洋尤為自豪。

籌辦冬奧會不僅改變了崇禮的面貌,更帶火了當地的冰雪產業(yè)。每年數以萬計的游客來到這里,體驗冰雪的魅力,越來越多的崇禮人在家門口實現就業(yè)。據統(tǒng)計,目前崇禮區(qū)已有3萬多人從事冰雪產業(yè)。

版式設計:蔡華偉

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

全球疫情丨全球日增確診超84萬例 累計超1.57億例 普京稱俄羅斯支持放棄新冠疫苗專利保護提議

- [詳細]

- 海外網 2021-05-08

笑起來真好看|習近平履約而來,共產黨說到做到

- [詳細]

- 央視網 2021-05-08

在“星辰大海”中捕捉暗物質的獵手

- 在“星辰大海”中捕捉暗物質的獵手。當你仰望夜空感嘆星光璀璨,當你置身黑暗敬畏宇宙的浩瀚,有這樣一支團隊,在遙不可及的這片“星辰大海...[詳細]

- 光明日報 2021-05-08

83歲農民老黨員44年堅持記黨史學習筆記

- 83歲農民老黨員44年堅持記黨史學習筆記。“我是黨員,學習宣傳黨的方針政策,是我的義務。”老人所說的“寶貝”,是他隨身帶著的收音機,靠...[詳細]

- 光明日報 2021-05-08

“十四五”開局良好,農民收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢

- 農民收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。習近平總書記強調,農業(yè)農村工作,說一千、道一萬,增加農民收入是關鍵。要加快構建促進農民持續(xù)較快增收的長效...[詳細]

- 人民日報 2021-05-08

王毅:樂見美國改變前幾年做法,真正踐行多邊主義

- 新華社北京5月7日電國務委員兼外長王毅7日主持召開題為“維護國際和平與安全 維護多邊主義和以聯(lián)合國為核心的國際體系”的安理會高級別會議...[詳細]

- 新華網 2021-05-08

安理會舉行“維護國際和平與安全:維護多邊主義和以聯(lián)合國為核心的國際體系”高級別會議

- 中新社聯(lián)合國5月7日電在聯(lián)合國安理會本月輪值主席國中國倡議下,安理會7日以視頻方式舉行“維護國際和平與安全 維護多邊主義和以聯(lián)合國為核...[詳細]

- 中國新聞網 2021-05-08

企業(yè)“建田徑隊” 未必不是好事

- 企業(yè)“建田徑隊”未必不是好事。5月6日,貴州茅臺發(fā)布招聘啟事,招聘335人。據悉,茅臺將以筆試成績從高到低,對各崗位應聘者進行排序,確...[詳細]

- 北京青年報 2021-05-08

露天違法堆放建筑垃圾 北京城管頂格處罰百萬

- 露天違法堆放建筑垃圾昌平城管頂格處罰百萬。本報訊(記者李濤)針對轄區(qū)內一施工單位未及時清運,且露天堆放建筑垃圾的違法行為,昌平區(qū)城...[詳細]

- 北京青年報 2021-05-08

國足備戰(zhàn)40強賽或提前 國腳或缺席中超第五輪

- 國足備戰(zhàn)40強賽或提前。集訓計劃5月14日開始國腳或缺席中超第五輪。為備戰(zhàn)即將于5月30日至6月15日進行的卡塔爾世預賽亞洲區(qū)40強賽A組余下4...[詳細]

- 北京青年報 2021-05-08

報廢面包扔掉太浪費 合理利用是正道

- 報廢面包扔掉太浪費合理利用是正道。面包做大了、做小了、做扁了,甚至當天賣不完的面包統(tǒng)統(tǒng)都要扔掉,這看起來是從顧客出發(fā)的做法,卻造成...[詳細]

- 北京青年報 2021-05-08

4名雜技少年失聯(lián)一周后現身 校方稱“不存在訓練過度”

- 5月1日,4名來自河北的職校學生在成都表演雜技期間集體失聯(lián),事件持續(xù)一周,引發(fā)廣泛關注,成都當地的公益組織甚至組織百余人幫忙尋找。對...[詳細]

- 北京青年報 2021-05-08

王毅:任何繞開安理會的單邊行動都不具合法性

- 聯(lián)合國為和平而生,為和平而存。要繼續(xù)聚焦這一主責主業(yè),推動對話協(xié)商消弭分歧,利用斡旋調解定紛止爭,通過政治方式化解熱點。實施制裁等...[詳細]

- 中國新聞網 2021-05-08