齊魯網·閃電新聞8月139日訊 自5月20日啟動,第二季“讓思念發光 幫烈士回家”大型公益尋親活動已開展兩個多月,成功幫助40多位烈士找到了家。

跨越100多公里,耗費兩個小時,記者這次來到了山東省第二批傳統村落——濟南市鋼城區砟峪村。坐落于群山環抱之中的砟峪村,也是保存較好的魯中山區石頭民居典范村。

砟峪村人有著光榮的革命傳統。戰爭年代村民積極支援前線,男壯勞力抬單架、運給養;婦女做軍鞋軍襪。青年人響應號召積極報名參軍參戰,為革命勝利作出了很大貢獻。行走在砟峪村的村路上,古樸的村落映入眼簾,烈士“魏福祿”參軍前是否真的生活這個村子里呢?

懷著莫名急切的心情,我們來到了砟峪村村委。村里的文書告訴記者,不久前,退役軍人事務部曾找過“魏福祿”,后經核實,烈士“魏福祿”實為“魏夫儒”。說著話,文書任勇就拿出手機,向記者展示了魏夫儒的烈士證明。《烈士證明》顯示,烈士魏夫儒,1926年出生,1946年入黨,1948年犧牲在河南永城,犧牲前為華東野戰軍八縱二十三師六十七團的一員。

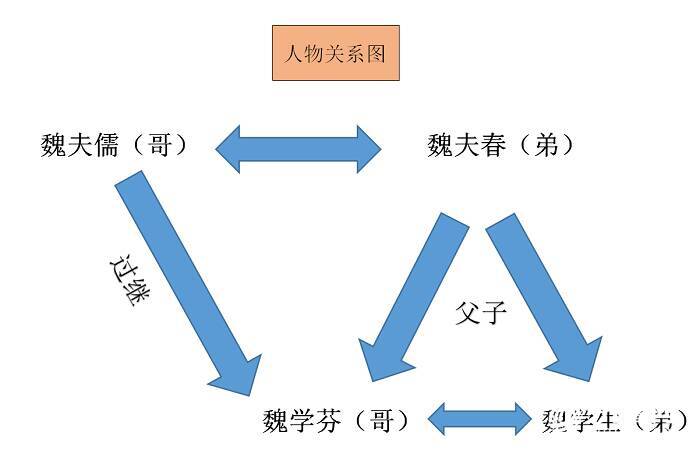

砟峪村是遠近聞名的大村,由4個村莊構成一個行政村。魏姓是砟峪村久居的大家族,魏夫儒有個親弟弟叫魏夫春,魏夫春有2個兒子,一個叫魏學芬,一個叫魏學生。在村里,記者見到了魏學生,在他的帶領下,記者來到了魏夫儒參軍前生活過的院子。“這間東屋有100多年了,這個窗戶就是漢奸持刀砍的,中間的窗戶撐子都砍沒了。”

砟峪村村里有三棵古槐樹,村里最老的一棵槐樹被稱為千年古槐王,樹齡600多年,樹圍近5米。烈士“魏夫儒”參軍前生活的院子后面,也長著一棵400年的老槐樹。如今,這棵400年的老樹仍然郁郁蔥蔥,一如這片厚重而沉靜的土地,默然無聲卻養育著一代又一代砟峪村人……