文旅扶貧的山東實踐

來源:文旅山東

2020-12-11 19:46:12

近日,全國脫貧攻堅題材舞臺藝術優秀劇目展演迎來大型民族歌劇《馬向陽下鄉記》,這是該劇第四次進京。這部講述農科院助理研究員馬向陽下鄉擔任“第一書記”扶貧濟困感人故事的劇目,取材于現實,有著濃郁的山東風格、青島印記,不僅是一個個“第一書記”扶貧故事的縮影,也是山東省文旅扶貧取得重大成效的見證。

黨的十八大以來,黨中央作出一系列重大部署,全面打響脫貧攻堅戰。山東省文化和旅游廳深入貫徹落實習近平總書記關于脫貧攻堅重要指示精神和省委、省政府關于扶貧開發工作的總體要求,開展專題研究,部署文旅扶貧任務,形成年初有計劃、年中有監督、年底有總結的工作體系,文旅扶貧與業務同步規劃、同步安排、同步落實、同步檢查“四同步”。建立推動旅游扶貧村向鄉村振興村蝶變運行機制,積極探索文旅扶貧助推鄉村振興的新路子、新途徑,并作為重點課題進行研究。科學謀劃、精準施策,聚焦扶貧效益,通過加大資金扶持力度、推進旅游扶貧項目建設、強化扶貧人才培訓、建立長效機制等措施,山東文化旅游扶貧工作取得積極成效。

“窮村”換“新顏”

打造文旅扶貧村樣板

圣水峪鎮仲都生態農業觀光園 圖|大眾網

沿著濟寧市泗水縣城南堯王路南行6公里,坐落著一方古樹林立、溪水潺潺的“世外桃源”——南仲都村。10年前,“窮”是這個村的代名詞,貧困、落后,土地荒蕪,村民人均收入不足1000元。而10年之后,“窮村”換“新顏”,原本荒蕪的土地上,建設了農業生態觀光園,草莓大棚、花卉產業園內一片火紅景象,園內采摘的游客絡繹不絕,親子民宿更是一房難求。如今,南仲都村年集體收入過百萬元,43戶貧困戶全部脫貧,年人均收入達13000元。

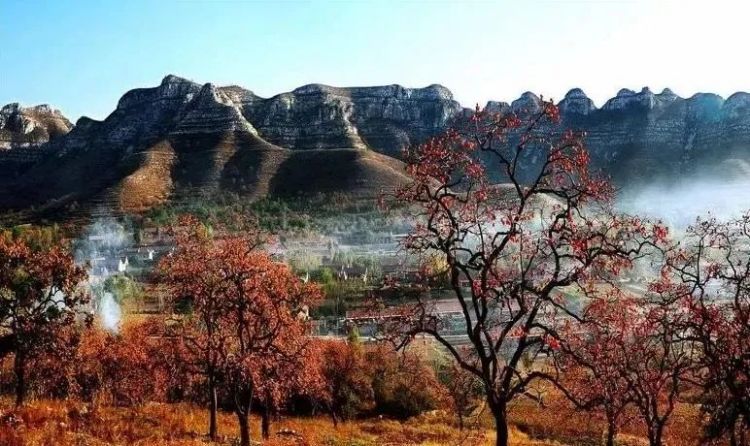

蓑衣樊村 圖|大眾網

從名不見經傳的窮山村,搖身一變成為扶貧示范典型村,南仲都村不是唯一一個。近年來,省文化和旅游廳為全面完成旅游脫貧攻堅任務,把文旅扶貧與全域旅游示范省創建、鄉村旅游、景區化村創建緊密結合,復制推廣景區帶動、能人引領、自主開發、項目帶動等模式,創出一條由貧困村轉向景區村不斷自我創新、自我提升的良性循環的實踐經驗。濰坊隱士村、淄博蓑衣樊村、新泰掌平洼村、濟南黃鹿泉村等成為鄉村旅游脫貧攻堅典型村。

“以文化人”

文化惠民助力打贏脫貧攻堅戰困”

《馬向陽下鄉記》劇照

“四進京”的《馬向陽下鄉記》是眾多山東扶貧題材文藝作品中的一個典型。文化振興是鄉村振興的鑄魂工程,“以文化人”,成為山東文旅系統打贏脫貧攻堅戰的精神力量。據不完全統計,全省每年新創作品中相關題材占到總數的60%以上,僅2019年,就推出大型劇目20余部、小戲作品60余部。民族歌劇《馬向陽下鄉記》、漁鼓小戲《老邪上任》,分別獲得文華大獎、群星獎。

流動文化服務車

2016年至2019年,省文化和旅游廳連續4年每年落實省財政資金1億元,支持10000個財政困難縣的行政村,每村1萬元用于文化設備購置和提供基本文化服務工作。為58個財政困難縣全部配發流動文化服務車,總價值近1200萬元。文化陣地的健全、設施設備的完善,使貧困地區的群眾切實得到文化實惠。

山東非遺購物節

文化惠民的同時不忘文化富民。我省以國家級和省級非遺名錄為基礎,建立傳統工藝振興目錄,重點扶持貧困地區具備一定傳承基礎、生產規模、發展前景并有助于帶動就業的傳統工藝項目,依托傳統手工藝或非物質文化遺產貧困地區形成一大批文化創意產業項目。農民畫、草柳編等項目在一些縣、鄉鎮成為支柱產業,帶動貧困群眾就業增收。2018—2020年,連續3年分3批評選了平度市新河鎮草編、昌邑市柳疃鎮絲綢等60個全省“非遺助力脫貧、推動鄉村振興”典型鄉鎮。2020年“文化和自然遺產日”期間,省文化和旅游廳與阿里巴巴、京東、蘇寧、拼多多、美團、快手、東家等網絡平臺聯合舉辦山東非遺購物節助力非遺脫貧。

拓展消費渠道

“互聯網+”紓解行業之“困”

山東文旅扶貧帶貨大匯

2020年7月4日,一場規模宏大的網絡直播在臨沂市蘭陵縣壓油溝村舉辦,這是山東省首屆文旅扶貧帶貨大匯,全省旅游扶貧村的文旅產品在大匯上通過直播帶貨,跨越千山萬水,被送到千家萬戶。

面對新冠肺炎疫情對文化旅游業的嚴重沖擊,省文化和旅游廳堅持一手抓疫情防控、一手抓文化和旅游扶貧,多措并舉降低疫情對脫貧攻堅工作的不利影響。著力落實約1.38億元人民幣用于發放文化和旅游惠民消費券。其中,特設扶貧專用券,面向全省58個財政困難縣征集文化旅游產品,設立專門的扶貧專賣店和電商扶貧館,著力推介省內貧困地區文化旅游產品及服務,為山東省內鄉村文化和旅游資源培育市場、拓展銷路。

“文旅扶貧帶貨大匯”便是其中的創新之舉。網絡直播帶貨這種新的銷售方式,解決了貧困村農產品銷路之困。活動期間,好客山東網和抖音直播,觀眾點擊量達到1000萬次。

山東省文化旅游扶貧走進黃河灘區

針對“黃河灘區”脫貧攻堅的重中之重,10月15—16日,以黃河為背景,文旅搭臺、扶貧唱戲,在濱州市惠民縣舉辦“山東省文化旅游扶貧走進黃河灘區”活動,將我省沿黃九市精彩的文創、非遺扶貧產品匯集到“黃河之濱”,進行集中線上線下展示、推介和銷售,促進黃河灘區群眾脫貧增收。

培養文旅扶貧“領頭雁”

建立扶貧長效機制

文旅扶貧,離不開人才“領頭雁”,扶貧扶智,才能增強脫貧內生動力。“3年前,雖然山東的鄉村旅游有了一定程度的發展,但鄉村旅游從業人員學歷普遍較低,隨意性強,對完善自身知識技能與提高發展層次的關系普遍認識不足,直接制約了鄉村旅游的進一步提檔升級。一些將發展戰線全面鋪開的鄉村旅游示范點,則面臨人才知識更新的拓展壓力。專業人才的匱乏成為鄉村旅游同質化發展的直接原因。”省文化和旅游廳有關負責人表示。

濰坊隱士村 圖|陳廣軍

基于此,省文化和旅游廳著力找準“痛點”,破解旅游扶貧難題。一是開展專題扶貧培訓。免費培訓全省旅游扶貧帶頭人和鎮、村業務骨干,實現400個旅游扶貧村培訓全覆蓋,組織320名鄉村旅游帶頭人赴境外省外精準交流,其中濰坊隱士村、濟寧白石鎮夏村、菏澤葵堌堆村等一批貧困村就是在旅游帶頭人的帶動下由貧困村變為旅游村的典型。二是開展送智下鄉、送教到戶。委托山東大學、山東財經大學、山東女子學院等旅游院系“送智下鄉”,到鄉村旅游點面對面傳授農家菜制作、面點制作、電子商務、旅游禮儀等專業知識。2020年在統籌做好疫情防控和脫貧攻堅工作的基礎上,組織相關專家到基層廣泛進行調研,通過逐村收集資料、設立臺賬、專家輔導等措施,查缺補漏、補短板、強弱項,進一步增強文化旅游扶貧內生動力。

扶貧有了一定成效,更要穩固扶貧成果。2020年山東省文化和旅游廳結合省內實際印發《2020年山東省文化和旅游廳扶貧工作要點》,繼續積極引導社會力量參與脫貧攻堅,組織文化旅游企業積極參與“百企聯百村”精準扶貧行動,保持幫扶政策穩定,建立扶貧長效機制。制訂《廳級領導幫扶特別困難旅游扶貧村工作方案》,確保40個特別困難旅游扶貧村幫扶全面覆蓋。同時委托第三方機構對8654個省扶貧工作重點村綜合文化活動室抽取十分之一、對400個旅游扶貧村抽取四分之一,逐村逐項評估并提出整改建議,督促各地對所有旅游扶貧村限期完成整改工作。

百花洲傳統工藝工作站 圖|濟南百花洲傳統工藝工作站

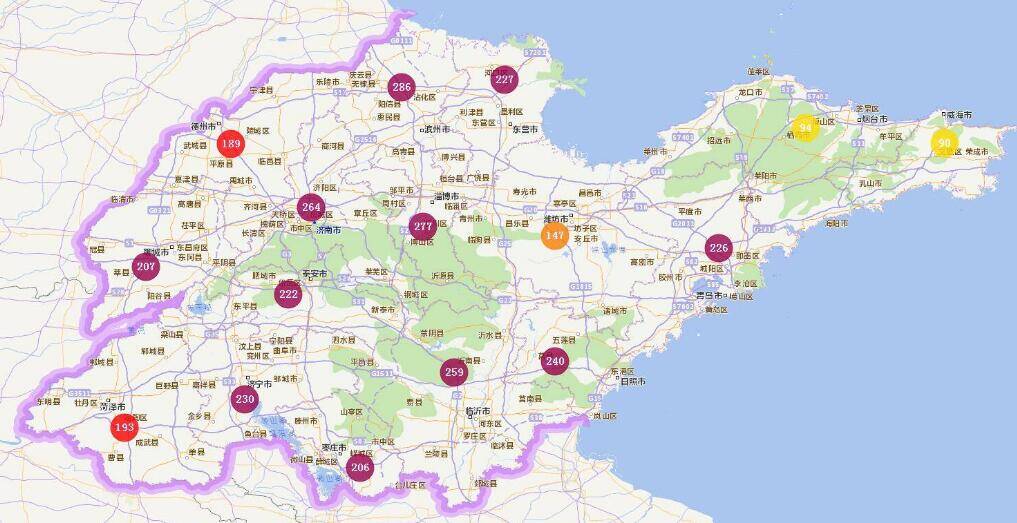

截至目前,全省8654個省扶貧工作重點村已全部建成綜合性文化活動室,建成率100%。共建成3個國家級、68個省級非遺生產性保護示范基地;400個旅游扶貧村中,有78個村納入村莊景區化培育計劃,8個村被評為全國鄉村旅游重點村,世界旅游聯盟旅游減貧案例100新聞發布中,山東入選數量在各省市中居全國首位。各類非遺扶貧工坊、文旅項目直接或間接帶動47萬貧困人口大幅增收。2019年,省文化和旅游廳扶貧工作被省扶貧辦評為“好”等次,黃河灘區遷建工作被評為“優秀”等次。

文旅扶貧一直在路上,下一步,山東省文化和旅游廳將按照省委決戰決勝脫貧攻堅座談會精神,善始善終、善作善成、不獲全勝決不收兵,一手抓疫情防控、一手抓脫貧攻堅,做好與鄉村振興的有效銜接,鞏固文旅扶貧長效機制,創新探索貧困戶增收新渠道,確保如期完成脫貧攻堅目標任務,為脫貧攻堅貢獻文旅力量。

來源:大眾日報

記者:戴軍 李慶川 王月華

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

堅定不移推動動能轉換,塑強現代產業新優勢 ——省委十一屆十二次全體會議精神解讀③

- [詳細]

- 大眾日報 2020-12-11

問政追蹤丨省國資委督促整改企業混改難 2021年底混改戶數混改率達到75%

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

海麗氣象吧丨山東本輪重污染天氣有望13日結束 15日到17日或將出現輕度污染

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

權威發布|青島膠州新冠病毒無癥狀感染者認定為“物傳人” 排除社區傳播可能

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

高級管理崗高位數年薪為38.78萬元 山東發布2019年技能崗位和崗位等級工資價位

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

“豎”看山東“十三五”|衛生醫療資源總量位居全國前列

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

圖解|一圖了解山東少先隊未來五年工作規劃

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

山東發文:濟青等市將建設國家工業大數據中心省級分中心

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

權威發布|山東檢驗檢測機構組成比例改變 事業單位性質機構占比降至21.8%

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

權威發布|山東累計為3496家小微企業和個體戶減免檢測費用1015萬元

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

權威發布|山東137個縣(市、區)已有90個成立了綜合檢驗檢測機構

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

權威發布|應檢盡檢、應消盡消!山東啟用進口冷鏈食品集中監管專倉和企業專倉

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11

權威發布|山東入境返魯確保“國門”到“家門”全程閉環管理

- [詳細]

- 齊魯網 2020-12-11