做中國鄉村教育研究的引領者

來源:中國教育報

2023-02-28 13:19:02

原標題:做中國鄉村教育研究的引領者

來源:中國教育報

原標題:做中國鄉村教育研究的引領者

來源:中國教育報

日前發布的《中共中央 國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》發布,強調做好2023年全面推進鄉村振興重點工作。其中,“推進縣域內義務教育優質均衡發展,提升農村學校辦學水平”“落實鄉村教師生活補助政策”等有關鄉村教育振興的提法,讓東北師范大學農村教育發展研究院院長鄔志輝倍感振奮,他將這一消息告訴了團隊成員。

這支團隊就是教育部評定的第二批全國高校黃大年式教師團隊之一——東北師范大學中國農村教育發展教師團隊。

他們長期從事農村教育研究,其歷史幾乎與改革開放同步。40多年來,團隊以“研究農村教育、服務農村教育、發展農村教育”為宗旨,建立全國首個“農村基礎教育綜合改革實驗區”,建成“中國農村教育專題數據庫”,設立全國首個“農村教育”博士學位授權點,探索出“大學+田野”高層次拔尖創新人才培養模式,成為推動農村教育實踐變革和理論發展的引領者。

立足東北服務全國,積極探索實驗“在地化”教育模式

20世紀80年代,全國80%的學齡人口在農村,國家基礎教育發展的短板也在農村。東北師范大學根據當時的教育國情,聚焦農村教育主題,深入長白山區,開展農村教育改革和實驗,探索出一條師范大學“服務農村基礎教育”的長白山之路。

據中國農村教育發展研究院副院長李伯玲回憶,為改善農村基礎教育薄弱現狀,從1988年開始,東北師大就在長白山區撫松縣和遼源地區東豐縣開展了“學制改革”“農村初中課程結構改革”“農村初中分流改革”“學思習行整體優化”“師大學生頂崗實習、在職教師離崗培訓、域外優師示范教學”等改革實驗,被原國家教育委員會稱為“體現了教育思想的一次重大轉變”“為通過教育科學實驗提高教學質量,提供了一個成功的范例”。

長達10年的長白山之路,為東北師范大學農村教育發展研究積累下豐富的經驗,也更加堅定了他們致力于改變農村教育的決心。1999年,東北師范大學農村教育研究所(東北師范大學中國農村教育發展研究院前身)成立;2001年,該所被批準為教育部普通高校人文社會科學重點研究基地,成為農村教育研究的“國家隊”;2016年經教育部批準,東北師范大學農村教育研究所更名為東北師范大學中國農村教育發展研究院。

黨的十八大以來,作為“國家隊”的研究院團隊傳承鄉村教育實驗精神,建立多個全國性“農村基礎教育綜合改革實驗區”,在四川蒲江、浙江永嘉等地開展“現代田園教育”實驗,提出了“優勢挖掘”理論,形成了“在地化”教學模式。鄔志輝介紹,“在地化”教學理論認為,將教學與當地一方水土聯系起來,將課堂與當地社區聯系起來,將課程學習與社區改造、生態關懷和生命提升聯系起來,能有效治愈鄉村兒童大自然缺失癥、學科知識割裂病、鄉土文化認同痛,激活鄉村兒童學習的主體性。

通過“在地化”建構農村學校師生的“文化認同”自信生成機制,團隊探索出了低成本、可借鑒、有特色、高成效、能持續、生態化的鄉村教育發展道路。實驗區先后獲得“全國教育改革示范縣”“全國農村教育改革先進縣”“全國農村藝術教育實驗縣”“全國‘兩基’工作先進地區”等稱號。

用事實說話,用數據說話,建成中國農村教育專題數據庫

矛盾與張力是推動農村教育發展的動力。21世紀初,在快速向城鎮化轉型的社會中,農村教育一直處在發展迷思之中。學齡人口數量增多,教育經費和資源有限,學生教育存在就近入學與進城擇校、讀書有用與讀書無用、普通高中與職業學校、留守兒童與隨遷子女等“四個變數”。在快速變遷的社會中為各級政府提供較為科學的智力支持,本身就是一項艱巨的學術挑戰。

沒有調查就沒有發言權。2001年起,團隊利用全國農村教育調查聯盟和長期跟蹤調研點,持續開展大規模農村教育調查研究,足跡遍及除港澳臺外31個省份300余個市縣。

鄔志輝回憶,有時為了獲得一個教學點的真實數據,他們驅車百余公里,所經路途常常遇到“小心路滑,此處因山體滑坡已致幾十人死亡”之類的標牌警示。然而到了教學點后,卻只能回收一位老師和幾個孩子的調查問卷。李伯玲曾帶隊到四川一個民族縣的農村學生家里進行調研,在家庭訪談中幾乎聽不懂地方話、民族語。于是,團隊就與地方高校合作,共同開展調查研究、共同享有調研數據,帶動了一批地方院校加強屬地農村教育研究、服務地方農村教育發展。

自2012年開始,團隊連續十年發布《中國農村教育發展報告》,向大眾全面展示中國農村教育改革發展的偉大成就,科學研判中國農村教育發展面臨的機遇挑戰,引導大眾歷史地、辯證地、自信地認識中國農村教育。這一發展報告也是教育部首批哲學社會科學發展報告資助項目中的唯一教育類建設項目。

歷經20余載,中國農村教育發展研究院建成了包括統計數據、文本數據、圖片數據、音頻數據、視頻數據在內的“中國農村教育專題數據庫”,保留下200余萬條調研數據。目前,還在加強中國鄉土教材庫、中國農村教育生活資料數據庫等建設,這些數據將成為立體化記錄中國農村教育變遷的最珍貴的歷史資料。2018年,團隊集40年親歷式研究撰寫出版了《中國農村教育:政策與發展(1978—2018)》,成為自主建構中國農村教育學知識體系的又一探索。

服務重大決策,建設國家高水平新型智庫

2022年12月25日,《中國農村教育發展報告2020—2022》發布。這份報告由鄔志輝、秦玉友等東北師范大學中國農村教育發展研究團隊成員撰寫。報告基于30余萬份一手數據和國家統計數據,全景素描中國農村教育現狀與成就,專題分析中國農村教育問題與挑戰,深入研判中國農村教育發展趨勢與前景。

關于農村教育,團隊成員始終有說不完的話、做不完的事,但也清楚意識到,農村教育面臨的難題何其復雜嚴峻,一份報告或一個試點對于全國范圍內農村教育普遍問題的破解無異于杯水車薪。鄔志輝認為,作為專業學術團隊,必須胸懷“國之大者”,急國家之所急、想國家之所想,為黨和政府“出主意、想辦法”,這是學術工作者應當思考的重大問題和應當履行的時代責任。

團隊緊盯中國現代化進程中重大農村教育理論與實踐問題,以重大科研項目為依托,以實證調查數據為基礎,撰寫咨詢報告300余份。報告內容涉及農村學校布局調整、青壯年農民(進城務工人員)教育水平、留守兒童等有關農村教育的方方面面。

2022年,團隊又在牽頭開展“鄉村教育振興行動提升計劃”研究。關于農村教育“第一手”資料的智庫建設一直在路上。

創新人才培養模式,將論文寫在田野山間

當前,我國已經建成世界上規模最大的教育體系,教育普及水平實現歷史性跨越。我國作為農村人口數量巨大的國家,農村教育事業的發展每每成為重要增長點,但也不斷迎來新挑戰,這就需要一批又一批以此為使命的研究者前赴后繼。

東北師范大學中國農村教育發展教師團隊秉持“學術報國”精神,探索出“導學育人”機制,實施人才培養、科學研究、隊伍建設“三位一體”PI制拔尖創新人才培養模式。

在理論教學上,積極將科學研究成果及時轉化為前沿課程成果,將課堂教學過程全面轉化為科學探究過程、知識生產過程和價值塑造過程,讓師生共同面對未知世界,在探究中培養研究生的批判精神、反思習慣、歸納能力、卓越品格與擔當勇氣。

在科研實踐上,讓研究生培養過程重新回歸“研究”本質,讓科研過程變成人才培養過程,讓研究生直面學科基本問題和前沿問題,盡早進入研究狀態,在研究中學做研究、將“研究”貫穿培養全過程。每年農村教育大調研,所有研究生都要全程參與問卷設計、學術討論、實地調研、數據編碼、數據清洗、數據分析等工作,沉浸式的人才培養模式全面鍛煉了研究生的綜合能力。

在實踐教學上,探索形成了課程實踐、專業實踐、研究實踐相結合的反思型實踐教學體系。碩士生要深入農村開展碩士學位論文研究,博士生更要親赴區縣開展“田野研究”。一大批博士生長期扎根田野,將論文寫在田野山間。

鄔志輝介紹,近些年,農村教育發展研究院的一些博士生已經先后在四川、江西、甘肅、山東等不同省份和地區開展了十余次實地考察,圍繞區域教育均衡、鄉村教師吸引、處境不利群體關愛等國家重大研究問題,致力于觀察教育現實、彰顯本土意義、講好中國故事以及回應時代之問。

這些實地調研時間跨度達數月至半年之久。現已成為中國農村教育發展研究院副教授的凡勇昆,就曾以掛職教育局局長助理或學校改進推進者的身份在四川蒲江等地開展田野工作,為團隊研究的順利推進提供了重要的組織和資源保障。“通過調研我們對教育實際狀況有了更為深入的認識,在實地體悟與理論學習互動過程中生成了對農村教育的新認知。”凡勇昆說,正是基于田野調查,他才能寫出《“走不掉的一代”:關注鄉村小規模學校中的邊緣性群體》《農村留守兒童關愛應有新思維:類型論·時空論·適應論》等關切農村教育脈動的論文。

秦玉友表示,學院堅持讓研究生特別是博士生長期到實踐當中去、扎根鄉村進行研究,把研究成果轉化成課程資源,把課程資源轉化成一種育人優勢,形成一個良性互動,達到一個比較好的育人效果。

團隊還將思想政治教育融入學術研究全過程,在科研過程中厚植學生人民情懷、培育學生科研能力、增進學生社會責任,努力打造“品學思說寫做管”兼修的“新七藝”人,培養出了一批了解中國國情、產出中國話語、解決時代問題的有志青年。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

創新教育發展理念 賦能學生生命成長

- 知音江城,黃鶴故鄉,被譽為英雄之城的武漢市有一座美麗的校園——常青樹實驗學校。自2001年創立以來,學校始終牢記“為黨育人、為國育才”...[詳細]

- 中國教育報 2023-02-28

山東省級技改專項貸貼息開啟申報 最高補貼2000萬

- 為加快產業轉型升級步伐,山東對企業采用新技術、新工藝、新設備、新材料對現有設施、工藝條件及生產服務等進行改造提升的投資活動提供“技...[詳細]

- 新華網山東頻道 2023-02-28

首屆濟南書市2月25日“開市” 不收門票免費入場

- 2月25日至27日,第35屆北京圖書訂貨會分會場暨首屆濟南書市將在濟南舜耕國際會展中心舉辦。展會以“奮進新征程,閱享新生活”為主題,主會...[詳細]

- 新華網山東頻道 2023-02-28

山東濟南建立名泉進入和退出機制

- 2月17日,濟南市委、市政府新聞發布會召開,相關負責人對新修訂的《濟南市名泉保護條例》進行解讀。記者從發布會上獲悉,濟南市第十八屆人...[詳細]

- 新華網山東頻道 2023-02-28

濟南特醫食品質量管理新模式在全省推廣

- 本報訊近日,山東省政府辦公廳印發《關于做好中國(山東)自由貿易試驗區57項制度創新成果復制推廣的通知》(魯政辦字〔2022〕165號),濟...[詳細]

- 中國市場監管報 2023-02-28

青島“服務型執法”讓市場主體增活力強信心

- 本報訊執法與服務都是促進經濟發展的手段。今年,山東省青島市市場監管局將繼續深入推行市場監管“服務型執法”,做到服務有力度、監管有精...[詳細]

- 中國市場監管報 2023-02-28

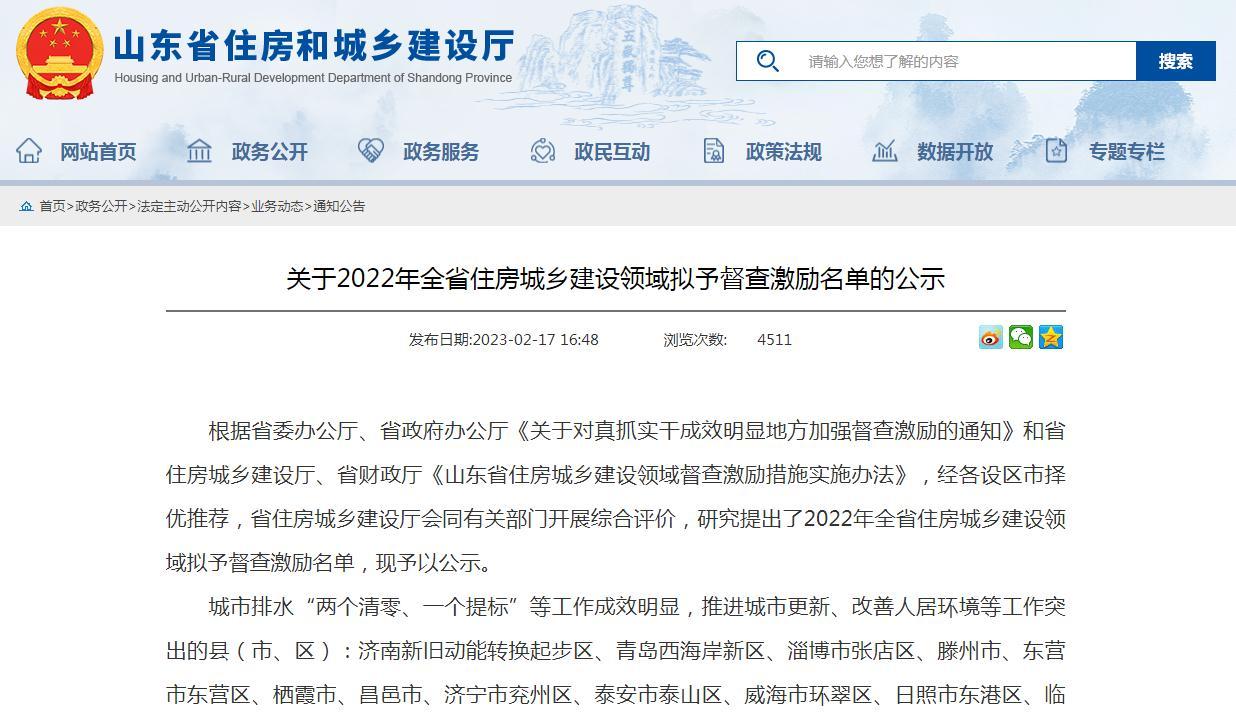

山東省級督查激勵名單公示!這些縣市區在列

- 人民網濟南2月23日電(聶俊穹)近日,山東省住房和城鄉建設廳發布《關于2022年全省住房城鄉建設領域擬予督查激勵名單的公示》。根據省委辦...[詳細]

- 人民網山東頻道 2023-02-28

做大做強做優 各地推動文旅高質量發展

- 近期,各地紛紛召開文化和旅游工作會議、動員部署會、文旅局長會議等,總結交流2022年工作,研究部署2023年重點任務,對文化和旅游融合發展...[詳細]

- 中國商報 2023-02-28

深入推動綠色建材下鄉

- 綠色建材下鄉活動將從2022年的謀局試點,邁向2023的深入推動。據相關統計,綠色建材下鄉活動累計拉動綠色建材消費超200億元。根據工信部網...[詳細]

- 中國商報 2023-02-28

各地加緊春耕備耕 為糧食豐收打好基礎

- 今年的中央一號文件指出,要實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。農業農村部最新農情調度顯示,冬小麥、冬油菜種植面積穩步增長,冬小麥在田...[詳細]

- 中國商報 2023-02-28